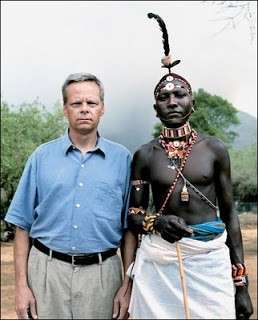

Etnocentrismo

Quando se fala de etnocentrismo as pessoas pensam geralmente na atitude dos europeus que, durante séculos, ao contactarem com outros povos desprezavam muitas vezes os seus costumes e lhes impunham os costumes europeus. Contudo, como mostra a antropóloga Ruth Benedict, o etnocentrismo é uma atitude muito generalizada, talvez mesmo universal. Por exemplo: diversos povos dão a si mesmos um nome que, na sua língua, significa “seres humanos”; o que sugere que não consideram os outros povos realmente humanos e que, por conseguinte, não têm para com eles os deveres e obrigações que têm para com os membros do seu próprio povo.

A «diferença qualitativa entre ‘o meu próprio’ grupo fechado, e o que a ele é estranho» existe nas sociedades modernas mas não só: «a avaliar pela sua existência universal entre povos primitivos, parece ser uma das mais primitivas distinções humanas. (…) Todas as tribos primitivas concordam em reconhecer esta categoria dos estranhos ao seu grupo, aqueles que não só estão fora das disposições do código moral que é observado dentro dos limites do grupo de cada uma, mas a quem sumariamente se nega um lugar no esquema humano. Um grande número de nomes de tribos comummente usados – Zuñi, Déné, Kiowa, e outros – são nomes (…) que designam ‘seres humanos’ (…). Fora do grupo fechado não há seres humanos. E isto a despeito do facto de (…) cada tribo estar rodeada por povos que partilham das suas artes e invenções materiais, de práticas complicadas que se desenvolveram através de trocas mútuas de comportamento entre um povo e outro.

O homem primitivo nunca considerou o mundo nem viu a Humanidade como se fosse um grupo, nem fez causa comum com a sua espécie. Desde o início foi um habitante de uma província que se isolou por altas barreiras. Quer se tratasse de escolher mulher ou de cortar uma cabeça, a primeira distinção que fazia, e a mais importante, era entre o seu próprio grupo e os fora do grémio.»

Fonte: Ruth Benedict, Padrões de Cultura, Edição Livros do Brasil, Lisboa, s/d, pp. 19-20.