Tarefa de casa: um conceito em disputa

A tarefa de casa (TC), elemento recorrente do cotidiano escolar, ocupa um lugar ambivalente nas práticas pedagógicas: ora é valorizada como instrumento de reforço de aprendizagem, ora criticada por reproduzir modelos pedagógicos tradicionais descontextualizados. A presente discussão visa compreender seu papel a partir de uma abordagem crítica e dialética da educação, com fundamento na Psicologia Histórico-Cultural (THC) e na Pedagogia Histórico-Crítica (PHC), perspectivas que enfatizam a formação do pensamento teórico como objetivo central da atividade educativa.

Historicamente, a tarefa de casa foi concebida como meio de fixação do conteúdo escolar, estando intrinsecamente relacionada a práticas pedagógicas marcadas pela repetição e memorização. Essa concepção, segundo Nogueira (2002), ancora-se na tradição liberal da educação, que considera o sucesso escolar como mérito individual, desconsiderando as desigualdades de acesso ao saber sistematizado.

Autores como Libâneo (1994) reconhecem que a TC pode cumprir papel didático relevante quando associada à consolidação do que é aprendido em sala de aula, mas alertam para os riscos de seu uso mecânico. Para Libâneo, a TC, entendida como extensão do período escolar, deve ser integrada ao projeto pedagógico da escola e não tratada como responsabilidade exclusiva do estudante ou de sua família.

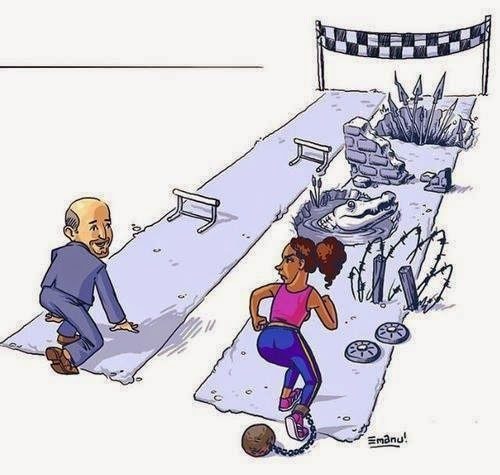

A crítica contemporânea ao uso irrefletido da tarefa de casa encontra amparo em estudos como o de Carvalho (2006), que discute sua função como instrumento de avaliação informal e extensão da escola para dentro do lar, muitas vezes transferindo às famílias responsabilidades que caberiam à instituição escolar. Ao analisar a TC sob essa ótica, evidencia-se que ela pode reproduzir desigualdades sociais ao exigir condições objetivas de estudo fora da escola que não estão ao alcance de todos.

Contudo, a TC não precisa ser descartada. Ao contrário, pode ser ressignificada à luz de uma concepção pedagógica comprometida com o desenvolvimento integral dos sujeitos. A Teoria Histórico-Cultural, formulada por Vygotsky e aprofundada por Leontiev e Davidov, propõe compreender a aprendizagem como processo mediado socialmente, no qual a apropriação dos conteúdos científicos promove o desenvolvimento psíquico. Nessa perspectiva, o papel da TC não é o de reforçar conteúdos por memorização, mas o de integrar-se à atividade de estudo que mobiliza o estudante em direção à formação do pensamento teórico (Davidov, 1988).

A articulação entre a THC e a PHC, ambas ancoradas no materialismo histórico-dialético, permite compreender a tarefa de casa como ação inserida no movimento histórico de transformação da realidade. Conforme Saviani (2011), a função clássica da escola é a transmissão sistemática do saber elaborado, e é nesse horizonte que a TC deve ser pensada: como parte do processo de apropriação da cultura acumulada pela humanidade, contribuindo para a humanização e emancipação dos estudantes.

Nesse sentido, a tarefa de casa adquire novos contornos quando situada como parte da atividade de estudo, ou seja, não mais como instrumento de punição ou avaliação disfarçada, mas como atividade que, ao mobilizar o estudante para o conhecimento científico, contribui para o seu desenvolvimento. Para isso, no entanto, é necessário que ela esteja orientada por objetivos pedagógicos consistentes e contextualizados, que considerem as condições reais dos sujeitos implicados.

Leontiev (1983) propôs uma teoria da atividade humana segundo a qual a ação educativa deve estar ancorada em motivos concretos e em necessidades reais, construídas historicamente. A tarefa de casa, sob essa ótica, só tem sentido se vinculada a um objetivo formativo e se puder ser integrada às experiências do estudante, conectando o saber escolar à vida cotidiana e à realidade social. Como afirmam Pasqualini e Abrantes (2016), é o professor, por meio de sua base orientadora, que deve mediar essa construção de sentido.

Dessa forma, resgatar a tarefa de casa como ação de estudo significa romper com práticas mecânicas e instrumentalizadas e assumir uma concepção pedagógica comprometida com a formação plena dos sujeitos. A TC deve contribuir para o desenvolvimento de capacidades cognitivas superiores, como a abstração, a generalização e a reflexão crítica, elementos fundamentais para a constituição do pensamento teórico. Esse é o desafio que se coloca à prática pedagógica contemporânea.

A tarefa de casa e a formação do pensamento teórico

A ressignificação da tarefa de casa no contexto escolar exige compreender sua inserção na estrutura da atividade humana, conforme delineado por Leontiev (1983). Na Teoria da Atividade, as ações só adquirem pleno valor quando orientadas por um motivo concreto que, por sua vez, emerge de uma necessidade historicamente construída. Assim, uma tarefa apenas faz sentido quando conecta-se à realidade do sujeito que a realiza, possibilitando-lhe apropriar-se ativamente do conhecimento.

Segundo Elkonin (1987), o desenvolvimento psíquico da criança passa por etapas determinadas pela atividade que domina cada fase. Na idade escolar, essa atividade é o estudo, cujo objetivo é a formação do pensamento teórico. Tal concepção é reforçada por Davidov (1988), que defende que a atividade de estudo permite a internalização de conceitos científicos, estruturando formas superiores de pensamento e ampliando as capacidades cognitivas do estudante.

A tarefa de casa, ao integrar essa atividade, pode favorecer a autonomia intelectual, o senso de responsabilidade e a autorregulação dos estudos. Contudo, isso somente ocorre se a TC for pensada como ação de estudo com finalidade formativa e não como repetição automatizada. Asbahr (2016) ressalta que a TC é uma das ações que compõem a atividade de estudo, juntamente com a leitura, a escrita reflexiva e a realização de exercícios orientados, desde que seu objetivo seja promover a mediação entre o conteúdo e a realidade vivida pelo estudante.

Em seu estudo, Asbahr (2014) discute o papel do sentido pessoal e da significação social na formação do motivo para a ação de estudo. O sentido não nasce do conteúdo em si, mas da relação que o estudante estabelece com ele, quando reconhece sua utilidade e pertinência em sua trajetória formativa. A TC, nesse contexto, passa a ser vista não como mera obrigação escolar, mas como possibilidade de transformação de si mesmo através do conhecimento.

Davidov e Markova (1987) destacam que a atividade de estudo pressupõe a criação de motivos que impulsionem o estudante a realizar ações voltadas para a apropriação consciente do saber. É nesse movimento que a tarefa de casa pode atuar como produtora de motivos de aprendizagem, desde que planejada com intencionalidade pedagógica e articulada a um projeto educativo que vise ao desenvolvimento pleno do estudante.

Ainda que a TC seja frequentemente criticada por reforçar desigualdades – quando aplicada de forma mecânica e descolada do contexto de vida dos alunos –, é preciso reconhecer seu potencial enquanto prática pedagógica significativa. Quando bem planejada e integrada à proposta curricular, pode mobilizar os estudantes para além da repetição de conteúdos, estimulando a curiosidade, o espírito investigativo e a autonomia na busca pelo conhecimento.

No entanto, esse processo não ocorre espontaneamente. Como apontam Eidt e Duarte (2007), os motivos e interesses para a aprendizagem não são inatos, mas são socialmente construídos. A criança não nasce com desejo natural de estudar; ela precisa ser conduzida a descobrir o valor do conhecimento. Essa tarefa cabe à escola, que, por meio de sua mediação, deve transformar o conteúdo escolar em algo relevante para a formação do estudante.

É nesse ponto que a figura do professor se torna central. Conforme enfatizam Pessoa e Leonardo (2020), a forma como o docente vivencia seu papel e organiza suas ações de ensino interfere diretamente na apropriação dos conteúdos escolares pelos estudantes. A TC, nesse contexto, deve ser fruto de uma prática docente reflexiva, intencional e sensível às particularidades dos alunos.

Gasparin (2003) argumenta que o processo pedagógico deve partir de situações-problema que instiguem o raciocínio e mobilizem o estudante a buscar respostas. A tarefa de casa pode ser um meio privilegiado para propor tais situações, desde que seja planejada para promover o raciocínio autônomo, o pensamento abstrato e a capacidade de estabelecer relações entre o conhecimento e a vida.

Isso significa que a TC precisa ir além da simples cópia de exercícios ou da repetição de fórmulas. Ela deve colocar o estudante em movimento intelectual, desafiá-lo a pensar, a investigar, a argumentar. Quando isso acontece, a tarefa de casa deixa de ser um fardo para se tornar uma ação significativa, capaz de promover a aprendizagem consciente e a formação de sujeitos críticos e criativos.

A tarefa de casa deve ser, portanto, um instrumento a serviço da formação omnilateral do estudante. Segundo Saviani (2008), a educação escolar deve proporcionar o acesso aos conhecimentos historicamente produzidos, articulando o saber sistematizado às necessidades reais dos sujeitos. A TC, nesse horizonte, pode contribuir para a formação do “cidadão histórico”, capaz de compreender e transformar sua realidade por meio do saber.

Assim, ao ser concebida como ação de estudo, a tarefa de casa deixa de ser um simples apêndice do trabalho em sala de aula e passa a integrar o processo educativo em sua totalidade. Cabe ao professor, nesse processo, criar situações didáticas desafiadoras, mediadas por objetivos claros e vinculadas a projetos de formação crítica e emancipatória.

Tarefa de casa e o desenvolvimento da autonomia e da auto-organização dos estudantes

Quando a tarefa de casa é compreendida como ação integrante da atividade de estudo, seu potencial pedagógico se amplia, permitindo que ela atue diretamente na formação da autonomia e da auto-organização dos estudantes em relação aos seus estudos. Trata-se de uma mudança significativa na maneira como a escola compreende e utiliza esse recurso, deslocando-o de uma perspectiva tradicional, centrada na repetição e memorização, para uma abordagem que valoriza o protagonismo do estudante na apropriação do conhecimento.

Leontiev (1983) afirma que toda ação humana é motivada por necessidades, que são historicamente construídas e socialmente mediadas. No caso da atividade de estudo, a necessidade de conhecer, de se apropriar do saber científico, não é espontânea: precisa ser formada no decorrer da escolarização. É nesse processo que a tarefa de casa pode se tornar um instrumento decisivo. Ao ser estruturada de maneira a suscitar o interesse, o questionamento e a reflexão, ela contribui para o desenvolvimento de motivos internos para o estudo, favorecendo a organização voluntária da conduta do estudante.

A auto-organização para os estudos, como destaca Asbahr (2016), é uma das expressões mais importantes da maturidade escolar. Ao realizar tarefas de casa que exigem planejamento, levantamento de hipóteses, análise de informações e elaboração de conclusões, o estudante se exercita no controle de suas ações cognitivas, desenvolvendo a capacidade de gerenciar o próprio processo de aprendizagem. A autonomia, nesse caso, não é concebida como um dom inato, mas como um produto da ação pedagógica intencional.

Essa concepção é reforçada por Pasqualini e Abrantes (2016), ao afirmarem que a atividade de estudo é resultado da atividade orientadora do professor. É ele quem deve criar situações educativas que provoquem o estudante a pensar, duvidar, investigar. A TC, como uma dessas situações, deve ser cuidadosamente planejada para desencadear processos mentais complexos e promover a internalização dos conteúdos escolares.

No exemplo proposto por Feitosa e Barroco (2024), ao solicitar que estudantes meçam objetos do cotidiano para compreender conceitos de massa e comprimento, o professor não apenas propõe uma tarefa com significado prático, mas também incentiva o estudante a mobilizar operações mentais de comparação, análise e inferência. É nesse movimento que a TC adquire sentido e se transforma em ação de estudo.

Ao reconhecer a tarefa de casa como portadora de potencial formativo, é necessário também superar a dicotomia entre conteúdo e experiência. A proposta não é instrumentalizar a vida cotidiana como conteúdo, nem reduzir o conhecimento científico a experiências subjetivas, mas sim integrar o saber sistematizado às experiências vividas pelo estudante. Isso exige do professor sensibilidade didática e domínio teórico para articular o conteúdo ao contexto sociocultural dos alunos, promovendo uma aprendizagem significativa.

Duarte (2004) lembra que o processo educativo, na perspectiva histórico-cultural, ocorre por meio da internalização de significações sociais, que são produzidas coletivamente ao longo da história. A tarefa de casa, nesse sentido, deve possibilitar que o estudante se aproprie dessas significações, compreendendo o conteúdo como uma construção humana e, portanto, passível de ser recriada, interpretada e transformada.

Ao se apropriar do conhecimento por meio da TC, o estudante amplia sua capacidade de abstração e generalização, habilidades fundamentais para o pensamento teórico. Esse tipo de pensamento, segundo Davidov (1988), é caracterizado pela capacidade de compreender a essência dos fenômenos, de ir além da aparência imediata e de formular conceitos universais a partir de dados particulares. A TC, ao promover a mobilização do pensamento teórico, cumpre uma função fundamental na escolarização: a formação de sujeitos intelectualmente autônomos.

Por outro lado, não se pode desconsiderar que a tarefa de casa também pode produzir efeitos negativos quando utilizada de forma inadequada. O uso excessivo, descontextualizado e punitivo da TC pode gerar sentimentos de ansiedade, desmotivação e fracasso escolar. Como destacam Soares (2017) e Carvalho (2006), muitas vezes a TC é vivida pelos estudantes como um fardo, uma obrigação mecânica e pouco significativa. Nesses casos, ela deixa de cumprir sua função pedagógica e contribui para o afastamento do estudante da aprendizagem.

Por isso, o planejamento da TC deve considerar não apenas os objetivos pedagógicos, mas também as condições concretas dos estudantes: tempo disponível, ambiente de estudo, apoio familiar, acesso a recursos didáticos. A democratização do acesso ao saber pressupõe o reconhecimento das desigualdades sociais e a adoção de práticas pedagógicas que busquem superá-las, e não acentuá-las.

Nesse contexto, é relevante pensar na articulação entre família e escola. Embora a tarefa de casa seja uma responsabilidade do estudante, o envolvimento da família pode contribuir para a criação de um ambiente favorável ao estudo, desde que esse envolvimento não reproduza a lógica meritocrática da responsabilização individual. Como afirma Carvalho (2004), é papel da escola orientar as famílias quanto à função formativa da TC, fortalecendo o vínculo entre os sujeitos que compartilham o processo educativo.

Nogueira (2002) adverte que, para que a tarefa de casa deixe de ser uma violência consentida e passe a ser uma prática pedagógica significativa, é necessário que ela esteja orientada por um projeto educativo coerente, que reconheça a centralidade do ensino na formação humana. A TC não é, por si só, boa ou má: sua qualidade pedagógica depende da intencionalidade com que é planejada e da mediação com que é realizada.

Ao final deste bloco, reforça-se que a tarefa de casa, compreendida como ação de estudo, pode atuar como fator de desenvolvimento da autonomia intelectual e da auto-organização dos estudantes, desde que esteja alinhada aos princípios da educação emancipadora. Cabe à escola, e em especial ao professor, construir caminhos que possibilitem à TC cumprir esse papel, contribuindo para a formação de sujeitos críticos, autônomos e capazes de se apropriar do conhecimento como instrumento de transformação da realidade.

O papel do professor na mediação da tarefa de casa como ação formadora

Para que a tarefa de casa desempenhe seu papel formativo e se configure como ação de estudo, é indispensável que o professor assuma uma função mediadora ativa. Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, conforme propõe Saviani (2011), o ensino não é apenas um meio para a transmissão de conteúdos, mas um processo intencional de mediação entre o conhecimento sistematizado e o sujeito que o apreende. Nesse processo, a tarefa de casa não é um apêndice do trabalho pedagógico, mas uma extensão orientada da atividade docente, devendo estar articulada ao planejamento didático, aos objetivos da aprendizagem e ao contexto social do educando.

A mediação do professor na construção de ações de estudo implica considerar tanto o conteúdo quanto a forma como ele é proposto. Isso significa que a TC deve ser elaborada com clareza de objetivos, com atenção às possibilidades concretas dos estudantes, e com estratégias que incentivem o engajamento crítico. Conforme Pasqualini e Eidt (2016), a ação pedagógica deve considerar a etapa de desenvolvimento da criança, respeitando sua capacidade de operar com o simbólico e o abstrato, sem reduzir o conteúdo à experiência imediata, mas mediando a relação entre o concreto e o conceito científico.

Ao elaborar uma tarefa de casa, o professor precisa considerar os elementos centrais da estrutura da atividade: o motivo, a ação e a operação (Leontiev, 1983). A TC deve partir de um motivo real, socialmente construído, que desperte no estudante o interesse pela aprendizagem. Esse motivo é transformado em ação, que deve ter um objetivo definido – por exemplo, compreender um conceito, resolver um problema, interpretar uma situação –, e, por fim, deve apresentar operações adequadas, isto é, meios coerentes com os objetivos e as condições dos estudantes.

Essa estrutura permite ao professor organizar tarefas que vão além da simples repetição e memorização. A proposta pode ser instigante, desafiadora e significativa. Por exemplo, ao trabalhar o conceito de desigualdade social em uma aula de Sociologia, o professor pode propor como tarefa de casa que o estudante entreviste familiares ou vizinhos sobre suas experiências com acesso à saúde ou educação, sistematize as respostas e relacione os dados a conceitos vistos em sala. Essa tarefa mobiliza habilidades cognitivas e sociais, articula teoria e prática e promove o engajamento com o conteúdo.

Como bem observa Gasparin (2003), o processo pedagógico deve partir de situações-problema que instiguem o pensamento e conduzam o estudante à elaboração de sínteses. A tarefa de casa, nesse sentido, pode ser uma poderosa aliada na problematização da realidade, desde que estruturada para provocar o pensamento crítico e fomentar o diálogo com os conteúdos científicos.

Além disso, é fundamental que o professor valorize o retorno da tarefa de casa em sala de aula. A devolutiva não deve ser apenas correção de erros, mas momento de sistematização do conhecimento, de escuta ativa e de diálogo entre os estudantes e os saberes construídos. Como apontam Davidov e Markova (1987), a aprendizagem não se encerra na realização da ação, mas no retorno reflexivo sobre ela. Assim, a correção e discussão das tarefas devem ser compreendidas como parte constitutiva da atividade de estudo.

Outro aspecto relevante da mediação docente é o acompanhamento contínuo. A tarefa de casa não deve ser uma atividade delegada ao acaso, mas acompanhada em seu processo e resultado. Professores atentos ao percurso de seus estudantes conseguem identificar dificuldades, propor intervenções oportunas e adaptar suas estratégias pedagógicas. Isso exige planejamento, sensibilidade e compromisso com a aprendizagem real e significativa.

A concepção da tarefa de casa como ação de estudo também desafia o professor a refletir sobre sua própria formação. Conforme defende Martins (2013), a formação docente precisa estar ancorada em fundamentos epistemológicos e filosóficos coerentes com uma educação transformadora. O domínio técnico-pedagógico, ainda que necessário, não basta. É preciso compreender a natureza do conhecimento, os processos de desenvolvimento psíquico e as implicações sociais do trabalho educativo.

A proposta de uma tarefa de casa significativa exige do professor o domínio da ciência que ensina e também uma leitura crítica da realidade dos seus alunos. O conhecimento pedagógico deve ser articulado ao conhecimento do mundo vivido pelos estudantes, criando pontes entre o conteúdo e a realidade concreta. Isso requer um professor pesquisador, reflexivo, criativo e comprometido com a formação de sujeitos capazes de transformar sua realidade.

Essa mediação, conforme discutem Pessoa e Leonardo (2020), é também afetiva e simbólica. O sentido que o estudante atribui à tarefa depende, em grande medida, da relação que estabelece com o professor. Se este valoriza o esforço, reconhece o progresso e incentiva o pensamento autônomo, cria condições para que o estudante desenvolva um sentido pessoal positivo em relação ao estudo. Esse aspecto, muitas vezes negligenciado, é essencial para que a tarefa de casa se torne parte da formação integral do sujeito.

A escola, enquanto instituição social, tem o dever de criar essas condições, mas é no cotidiano da sala de aula que se concretizam ou se negam essas possibilidades. A tarefa de casa, nesse contexto, não pode ser pensada de forma isolada, mas deve estar inserida em um projeto educativo mais amplo, que articule ensino, pesquisa e extensão, conforme os princípios da pedagogia crítica.

A criação de ambientes colaborativos também pode potencializar o uso da tarefa de casa como ação de estudo. Propostas como projetos de pesquisa, portfólios, diários de aprendizagem e fóruns virtuais possibilitam que a TC extrapole os limites da disciplina e da sala de aula, promovendo o trabalho em equipe, o diálogo entre saberes e o protagonismo estudantil. Esses dispositivos, aliados à intencionalidade pedagógica, transformam a TC em ação de formação integral.

Ao assumir essa postura, o professor contribui não apenas para o desempenho escolar de seus estudantes, mas para sua constituição enquanto sujeitos históricos, críticos e criadores. A TC deixa de ser um simples dever e se transforma em um espaço-tempo de exercício da liberdade responsável, do pensar autônomo e da construção da identidade intelectual.

Considerações finais

A tarefa de casa, frequentemente banalizada nas práticas escolares, revela-se, à luz da Teoria Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica, um poderoso instrumento formativo, desde que compreendida e estruturada como uma ação da atividade de estudo. Mais do que mero exercício de fixação, ela deve ser pensada como parte do processo intencional de apropriação do saber sistematizado, promovendo o desenvolvimento das capacidades intelectuais superiores e contribuindo para a formação de sujeitos críticos, autônomos e socialmente conscientes.

A trajetória histórica da tarefa de casa mostra como suas formas e sentidos foram moldados por diferentes projetos pedagógicos e interesses ideológicos. Da sua origem no contexto da pedagogia tradicional, centrada na memorização e na disciplina, até seu quase abandono pelos defensores da Escola Nova, a TC oscilou entre ser vilã e redentora. No entanto, conforme argumenta Saviani (2011), a superação dessas polarizações exige uma pedagogia crítica, que compreenda a educação como processo de humanização e não como simples transmissão de conteúdos ou espontaneísmo metodológico.

Feitosa e Barroco (2024) mostram que a TC, ao ser planejada com base na atividade de estudo, pode desempenhar papel central no desenvolvimento psíquico do estudante. Nesse contexto, é papel do professor propor tarefas que tenham sentido pessoal e significação social, isto é, que dialoguem com os interesses e experiências dos estudantes, mas que também promovam sua inserção crítica no mundo da cultura e da ciência. Essa articulação entre a vida cotidiana e o saber sistematizado é essencial para que o conhecimento escolar se torne elemento constitutivo da identidade dos sujeitos aprendentes.

A formação da autonomia e da auto-organização dos estudantes não é um processo espontâneo, tampouco um dom natural. É, como afirmam Duarte (2004) e Asbahr (2016), resultado de uma prática pedagógica intencional, mediada, planejada, sustentada por objetivos claros e fundamentos teóricos consistentes. A TC, nesse cenário, contribui para que o estudante construa relações conscientes com o saber, mobilize estratégias cognitivas complexas e desenvolva o pensamento teórico, conforme defendido por Davidov (1988).

Todavia, para que a tarefa de casa cumpra essa função, é necessário romper com práticas escolares fragmentadas, burocráticas e desprovidas de reflexão pedagógica. A TC precisa ser reconfigurada como parte do currículo escolar, planejada coletivamente, articulada às diretrizes de ensino e ao projeto político-pedagógico da escola. Mais do que isso, deve ser assumida como expressão do compromisso ético e político da escola com a formação omnilateral do ser humano.

Essa reconfiguração exige também repensar a formação docente. Como lembra Martins (2013), não basta capacitar o professor para aplicar técnicas; é preciso formar educadores capazes de compreender o papel social da escola, o significado do conhecimento e as dinâmicas que constituem o desenvolvimento humano. Uma formação ancorada no materialismo histórico-dialético, que articule teoria e prática, é condição para que o professor compreenda a tarefa de casa como mais do que um instrumento didático: como uma ação político-pedagógica de transformação da realidade.

Conclui-se, portanto, que a tarefa de casa, longe de ser um resquício arcaico ou um fardo imposto aos estudantes, pode ser ressignificada como instrumento de emancipação intelectual, desde que situada no interior de um projeto educativo crítico e transformador. Sua reinvenção exige compromisso com o ensino, respeito à infância e à adolescência, compreensão do desenvolvimento humano e, sobretudo, fé na capacidade dos estudantes de apropriar-se do saber e transformá-lo em prática consciente de liberdade.

Referências bibliográficas

ASBAHR, F. S. F. Sentido pessoal, significado social e atividade de estudo: uma revisão teórica. Psicologia Escolar e Educacional, v. 18, n. 2, p. 265-272, 2014.

ASBAHR, F. S. F. Atividade de estudo como guia do desenvolvimento da criança em idade escolar: contribuições ao currículo de ensino fundamental. In: MESQUITA, A. M.; FANTIN, F. C. B.; ASBAHR, F. S. F. (org.). Currículo comum para o ensino fundamental. Bauru: Prefeitura Municipal de Bauru, 2016. p. 95-117.

CARVALHO, M. E. P. Escola como extensão da família ou família como extensão da escola? O dever de casa e as relações família-escola. Revista Brasileira de Educação, n. 25, p. 94-104, jan./abr. 2004.

CARVALHO, M. E. P. O dever de casa como política educacional e objeto de pesquisa. Revista Lusófona de Educação, n. 8, p. 85-102, 2006.

DAVIDOV, V. Problemas do Ensino Desenvolvimental: a experiência da Pesquisa Teórica e Experimental na Psicologia. In: DAVIDOV, V. La enseñanza escolar y el desarrollo psíquico. Moscou: Editorial Progreso, 1988.

DAVIDOV, V.; MARKOVA, A. La concepción de la actividade de estudio de los escolares. In: DAVIDOV, V.; SHUARE, M. La psicología evolutiva y pedagogia. Moscou: Editorial Progresso, 1987. p. 316-337.

DUARTE, N. Formação do indivíduo, consciência e alienação: o ser humano na psicologia de A. N. Leontiev. Cadernos CEDES, Campinas, v. 24, n. 62, p. 44-63, 2004.

EIDT, M. N.; DUARTE, N. Contribuições da teoria da atividade para o debate sobre a natureza da atividade do ensino escolar. Psicologia da Educação, São Paulo, n. 24, p. 51-72, 2007.

ELKONIN, D. Sobre el problema de la periodización del desarollo psíquico en la infancia. In: DAVIDOV, V.; SHUARE, M. La psicología evolutiva y pedagogia. Moscou: Editorial Progresso, 1987. p. 104-124.

FACCI, M. G. D. Teorias educacionais e teorias psicológicas: em busca de uma psicologia marxista da educação. In: DUARTE, N. (org.). Crítica ao fetichismo da individualidade. Campinas: Autores Associados, 2004. p. 99-119.

FEITOSA, D. F. S.; BARROCO, S. M. S. O papel da tarefa de casa no desenvolvimento psíquico dos estudantes. Psicologia Escolar e Educacional, v. 28, 2024. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/2175-35392024-232349. Acesso em: abr. 2025.

GASPARIN, J. L. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica. Campinas: Autores Associados, 2003.

LEONTIEV, A. N. Actividad, conciencia, personalidad. 2. ed. Havana: Pueblo y Educación, 1983.

LIBÂNEO, J. C. Didática. 14. ed. São Paulo: Cortez, 1994.

MARTINS, L. M. O desenvolvimento do psiquismo e a educação escolar: contribuições à luz da Psicologia Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica. Campinas: Autores Associados, 2013.

NOGUEIRA, G. M. Tarefa de casa: uma violência consentida? São Paulo: Loyola, 2002.

PASQUALINI, J. C.; ABRANTES, A. A. Apontamentos sobre o trabalho pedagógico do 1º ano do ensino fundamental à luz da periodização histórico-cultural do desenvolvimento sobre o trabalho. In: MESQUITA, A. M.; FANTIN, F. C. B.; ASBAHR, F. S. F. (org.). Currículo comum para o ensino fundamental. Bauru: Prefeitura Municipal de Bauru, 2016. p. 41-79.

PASQUALINI, J. C.; EIDT, N. M. Periodização do desenvolvimento infantil e ações educativas. In: PASQUALINI, J. C.; TSUAKO, Y. N. (org.). Proposta pedagógica para a Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino de Bauru/SP. Secretaria Municipal de Educação, 2016. p. 101-148.

PESSOA, C. T.; LEONARDO, N. S. T. Sentido pessoal e atividade docente pela Psicologia Histórico-Cultural. Revista de Educação PUC-Campinas, v. 25, p. 1-15, 2020.

SAVIANI, D. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. 11. ed. Campinas: Autores Associados, 2011.

SAVIANI, D. Escola e democracia. Campinas: Autores Associados, 2008.

SOARES, E. R. M. O dever de casa no contexto da avaliação das aprendizagens. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Brasília, Brasília, 2011.

SOARES, E. R. M. Dever de casa: qual seu lugar? In: BOAS, B. V. (org.). Avaliação: interações com o trabalho pedagógico. Campinas: Papirus, 2017. p. 185-196.

VYGOTSKY, L. S. Aprendizagem e desenvolvimento na idade escolar. In: LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N.; VYGOTSKY, L. S. Psicologia e pedagogia I: bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento. Lisboa: Estampa, 1991. p. 31-50.