Clássicos da Sociologia: Compreendendo a Sociedade a Partir de Seus Fundadores

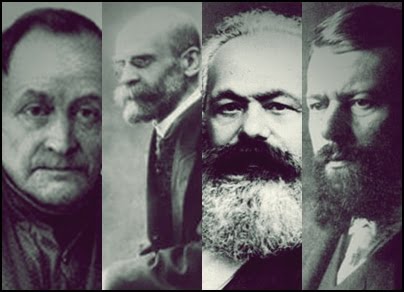

A Sociologia, enquanto ciência moderna, nasceu no contexto de intensas transformações sociais, econômicas e políticas ocorridas na Europa a partir do século XVIII. As Revoluções Industrial e Francesa alteraram drasticamente as estruturas da vida cotidiana, criando um cenário de instabilidade, urbanização desordenada, crescimento populacional acelerado, e, sobretudo, profundas desigualdades sociais. Nesse contexto, surgem os chamados clássicos da sociologia – pensadores que buscaram compreender e interpretar essa nova realidade por meio de lentes analíticas inéditas: Auguste Comte, Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber.

Clássicos da Sociologia: Auguste Comte

Auguste Comte (1798-1857) é amplamente reconhecido como o fundador da Sociologia enquanto ciência autônoma, tendo sido o primeiro a empregar o termo “sociologia” em 1839. Sua proposta teórica, influenciada pelas ciências naturais e pelo espírito cientificista do século XIX, estava centrada na necessidade de compreender a sociedade por meio da observação empírica e da razão, em oposição às explicações teológicas ou metafísicas. Para Comte, o progresso humano e social estaria ligado à substituição das formas de conhecimento menos desenvolvidas por outras mais rigorosas e científicas. Essa proposta é sintetizada em sua famosa “lei dos três estados”.

A lei dos três estados descreve o desenvolvimento do pensamento humano em três fases distintas: o estado teológico, o metafísico e o positivo. No estado teológico, os fenômenos do mundo eram explicados por entidades sobrenaturais, como deuses ou espíritos. Essa fase divide-se ainda em três momentos: fetichismo, politeísmo e monoteísmo. No estado metafísico, as explicações religiosas são substituídas por conceitos abstratos e entidades filosóficas, como “natureza” ou “essência”. Finalmente, no estado positivo, a razão e a ciência tomam o lugar das especulações abstratas, e o mundo passa a ser compreendido por meio da observação, da experimentação e da elaboração de leis gerais. Para Comte, esse era o estágio mais elevado do desenvolvimento humano e deveria ser o guia das sociedades modernas.

O pensamento comtiano estava profundamente voltado para a reorganização da sociedade em crise. Ele acreditava que a Sociologia – que inicialmente denominou “física social” – poderia ser a ciência responsável por garantir a estabilidade e a harmonia em tempos de desordem provocada pelas revoluções política e industrial. Inspirado no modelo das ciências naturais, Comte propunha uma abordagem científica dos fenômenos sociais, buscando leis que regessem o comportamento coletivo, assim como as leis da física regem os corpos materiais.

A partir dessa concepção, Comte desenvolveu o Positivismo, uma doutrina que pregava a observação rigorosa da realidade e a busca de regularidades que permitissem prever e, com isso, organizar racionalmente a sociedade. Seu lema “ciência, daí previsão; previsão, daí ação” revela a natureza prática de seu projeto: o conhecimento não deveria ser apenas contemplativo, mas deveria intervir no mundo, oferecendo soluções para os problemas sociais.

Comte também é conhecido por seu projeto de “engenharia social”, por meio do qual pretendia reformar a sociedade a partir dos princípios científicos. Nesse sentido, ele rejeitava as ideias revolucionárias e via com desconfiança o individualismo herdado do Iluminismo. Para ele, o indivíduo era produto da sociedade, e não o contrário. O coletivo, o social, era a verdadeira realidade, sendo o indivíduo apenas uma abstração. Essa concepção o levava a enfatizar a importância da ordem e da coesão moral como fundamentos da vida social.

A crise moral e intelectual de sua época era, para Comte, fruto do colapso do Antigo Regime e da ausência de uma nova ordem normativa capaz de integrar os indivíduos. Para restaurar essa ordem, ele chegou a propor a criação de uma nova religião – a Religião da Humanidade – em que a humanidade, a ciência e o progresso ocupariam o lugar antes reservado a Deus. Essa religião laica teria como função oferecer coesão moral e afetiva, e seus sacerdotes seriam os cientistas e sociólogos. A proposta pode parecer estranha aos olhos contemporâneos, mas refletia a profunda convicção de Comte de que a sociedade precisava de uma nova base espiritual para enfrentar a modernidade.

O pensamento de Comte exerceu grande influência em diversos campos, inclusive na política e na educação. No Brasil, o Positivismo teve papel relevante no pensamento republicano, sendo possível perceber sua marca no lema da bandeira nacional: “Ordem e Progresso”. A proposta de unir ciência e ética, estabilidade e progresso, atraiu intelectuais e reformadores que viam na ciência um instrumento de transformação racional do mundo.

Apesar das críticas posteriores, especialmente vindas dos próprios clássicos da sociologia como Durkheim e Weber, a contribuição de Comte é inegável. Ele foi o primeiro a propor um sistema teórico coerente para a nova ciência da sociedade e a defender sua autonomia frente à Filosofia e às demais ciências. Sua insistência na observação empírica, na objetividade e na sistematização dos fenômenos sociais abriu caminho para os métodos científicos aplicados na Sociologia.

Em síntese, Auguste Comte ocupa um lugar de destaque entre os clássicos da sociologia por inaugurar uma nova forma de pensar a sociedade – racional, científica e reformadora. Sua visão de mundo, marcada pela confiança na razão e na ordem, reflete as esperanças e as tensões do século XIX. Ao propor uma ciência da sociedade, Comte legou às gerações futuras a tarefa de compreender o social não apenas para explicá-lo, mas para transformá-lo com responsabilidade e compromisso com o bem coletivo. Seus escritos e suas ideias seguem inspirando debates, especialmente quando se pensa nas relações entre ciência, política e moralidade pública.

Clássicos da Sociologia: Émile Durkheim – fatos Sociais e a Coesão da Vida Coletiva

Émile Durkheim (1858–1917) foi um dos grandes responsáveis por institucionalizar a Sociologia como disciplina acadêmica e por definir rigorosamente seu objeto e seu método. Ele via a sociedade não como um mero conjunto de indivíduos, mas como uma realidade sui generis, com leis e padrões próprios, passíveis de análise científica. Em sua trajetória intelectual, Durkheim procurou explicar os mecanismos que garantem a coesão social, isto é, a forma como os indivíduos se mantêm unidos em coletividades complexas e dinâmicas.

Para Durkheim, o objeto da Sociologia são os fatos sociais. Esses fatos são maneiras coletivas de agir, pensar e sentir, exteriores ao indivíduo, que exercem sobre ele um poder coercitivo. Eles são socialmente construídos e internalizados por meio do processo de socialização. Ao estudar esses fenômenos como coisas, Durkheim se afasta das interpretações subjetivas e valorativas, buscando tratá-los com objetividade e imparcialidade, como faria um cientista natural ao estudar seu objeto empírico.

Durkheim estabelece critérios para identificar os fatos sociais: eles são gerais, pois se manifestam em toda a sociedade; são exteriores ao indivíduo, pois existem antes do nascimento de cada um; e são coercitivos, já que moldam os comportamentos, premiando os que os seguem e punindo os que deles se desviam. Esse conceito permitiu a Durkheim compreender a sociedade como um organismo com funcionamento próprio, cujas estruturas podem ser investigadas cientificamente.

Entre suas obras mais influentes estão A divisão do trabalho social (1893), As regras do método sociológico (1895) e O suicídio (1897). Neste último, Durkheim demonstrou como até mesmo um ato aparentemente individual, como o suicídio, está vinculado a fatores sociais. Ele identificou quatro tipos de suicídio: egoísta, altruísta, anômico e fatalista, cada qual associado ao grau de integração e regulação social. Com isso, consolidou o entendimento de que o social se manifesta em comportamentos individuais.

A coesão social era um dos principais temas de Durkheim. Ele observou que as sociedades tradicionais, mais simples, eram caracterizadas por uma solidariedade mecânica, baseada na semelhança entre os indivíduos. Já as sociedades modernas, marcadas pela especialização do trabalho e pela diferenciação das funções sociais, exigiam uma nova forma de coesão: a solidariedade orgânica. Esta se baseia na interdependência funcional entre os membros da sociedade, tornando a cooperação um elemento indispensável para sua continuidade.

Durkheim não apenas observou essas formas de solidariedade, mas também apontou os riscos da ausência de normas claras nas sociedades modernas, o que denominou de anomia. A anomia surge quando há um enfraquecimento das normas coletivas, levando os indivíduos a estados de desorientação e frustração. Para ele, a moralidade, a educação e as instituições desempenham um papel crucial na construção e na manutenção da ordem social.

Sua abordagem metódica foi fortemente influenciada pelo Positivismo de Auguste Comte, mas Durkheim superou seu predecessor ao estabelecer critérios mais rigorosos para a pesquisa sociológica. Ele defendia que a Sociologia deveria se diferenciar tanto da Psicologia quanto da Filosofia, adotando procedimentos próprios, baseados na coleta de dados empíricos e na formulação de leis gerais do funcionamento social.

Durkheim também dedicou parte de seus estudos à religião, analisando-a como uma instituição social fundamental. Em As formas elementares da vida religiosa (1912), ele investigou sociedades primitivas para compreender a origem da vida moral e espiritual. Concluiu que a religião não é apenas um sistema de crenças, mas uma forma de coesão que reforça os laços sociais e a identidade coletiva. A sacralização de símbolos e práticas é, para ele, uma forma de a sociedade reafirmar a si mesma.

Em sua visão, o homem só se humaniza por meio da socialização. Isso significa que o indivíduo nasce com potencialidades, mas é a sociedade que molda suas ações, valores, desejos e crenças. A educação, portanto, é o processo pelo qual a cultura de uma sociedade é transmitida às novas gerações, permitindo a integração dos indivíduos ao grupo social. Nesse sentido, Durkheim também foi um importante pensador da pedagogia, influenciando sistemas de ensino até os dias atuais.

Apesar de seu apego à ordem social e ao papel integrador das instituições, Durkheim não era um conservador no sentido reacionário. Ele via a modernidade como um desafio que exigia novas formas de solidariedade e de regulação moral. Seu objetivo era compreender os fundamentos da coesão e propor meios para fortalecê-la diante das transformações sociais em curso.

No panorama dos clássicos da sociologia, Durkheim representa a tentativa de fundar uma ciência objetiva do social, preocupada em garantir a estabilidade e a harmonia em tempos de mudança. Seu legado é visível não apenas nos estudos empíricos sobre instituições e normas, mas também nas reflexões sobre moralidade, religião, educação e coesão. Durkheim nos ensinou que a sociedade não é apenas um conjunto de vontades individuais, mas uma realidade com peso próprio, que nos molda e nos constitui.

Sua metodologia rigorosa e sua visão equilibrada entre tradição e modernidade fazem dele um autor indispensável para compreender as engrenagens da vida social. Estudar Durkheim é refletir sobre como os laços que nos unem são formados, mantidos e, eventualmente, perdidos – uma reflexão tão necessária hoje quanto foi em sua época.

Clássicos da Sociologia: Karl Marx – Crítica, luta e transformação da sociedade

Karl Marx (1818–1883) é, sem dúvida, um dos mais influentes e provocadores pensadores da história das ciências sociais. Seu nome está intimamente associado à crítica radical da sociedade capitalista e à proposta de uma transformação social baseada na ação política das classes trabalhadoras. Sua obra representa uma ruptura com as explicações tradicionais e inaugura uma perspectiva crítica e materialista que se torna um divisor de águas no pensamento moderno. Marx é, ao lado de Durkheim e Weber, um dos três grandes clássicos da sociologia, sendo fundamental para a compreensão dos conflitos sociais, das relações de poder e da estrutura de classes.

O ponto de partida da teoria marxista é o reconhecimento de que os seres humanos, para sobreviver, precisam produzir seus meios de existência. Ou seja, a vida social se organiza a partir das formas de produção da vida material. Essa perspectiva, chamada de materialismo histórico, defende que a base da sociedade está nas relações econômicas — nas formas como os seres humanos produzem e se organizam para trabalhar — e que essa base condiciona todas as outras dimensões da vida social: a política, o direito, a religião, a arte e a filosofia. Essa estrutura econômica é chamada por Marx de infraestrutura, enquanto as outras esferas da vida social constituem a superestrutura. Para ele, não é a consciência que determina a vida, mas o contrário: é a vida social concreta que molda a consciência dos indivíduos (Marx; Engels, 2007).

No centro da análise de Marx está o modo de produção capitalista, que ele considera historicamente transitório, assim como foram o feudalismo e o escravismo. O capitalismo se caracteriza por uma estrutura social baseada na divisão entre duas classes principais: a burguesia, dona dos meios de produção (como fábricas, terras, máquinas), e o proletariado, que nada possui além da própria força de trabalho, a qual é vendida em troca de um salário. Essa relação de troca, aparentemente livre e voluntária, esconde um processo profundo de exploração: o trabalhador produz mais valor do que recebe em salário, e essa diferença — chamada por Marx de mais-valia — é apropriada pelo capitalista como lucro. É esse mecanismo que garante o acúmulo de capital e o crescimento das desigualdades.

O capitalismo, portanto, não é neutro nem natural. Ele é produto de uma história de violência, expropriação e dominação. Marx aponta que o acúmulo inicial de capital foi viabilizado pela espoliação dos camponeses, pela colonização de territórios e pela escravidão. No capitalismo moderno, essa dominação se realiza de forma disfarçada, por meio do fetichismo da mercadoria: os produtos do trabalho humano passam a ser vistos como se tivessem valor por si mesmos, ocultando as relações sociais e a exploração que os tornam possíveis. Assim, a sociabilidade capitalista transforma pessoas em coisas, e coisas em sujeitos, desumanizando a vida e distorcendo a percepção da realidade.

Essa condição gera um fenômeno central no pensamento marxiano: a alienação. O trabalhador, ao vender sua força de trabalho, perde o controle sobre sua própria atividade e sobre o produto que cria. Ele se sente estranho ao que produz, ao ambiente de trabalho, aos outros trabalhadores e a si mesmo. A alienação é, portanto, uma forma de separação entre o homem e sua essência: ele deixa de ser sujeito da própria existência para se tornar objeto do capital. Como observam Quintaneiro, Oliveira e Barbosa (2003), essa análise não se limita a uma denúncia moral, mas constitui uma crítica estruturada da lógica do capital como sistema produtor de desigualdade, exploração e sofrimento social.

O trabalho, que deveria ser uma forma de expressão e realização humana, torna-se, no capitalismo, um instrumento de opressão. Marx denuncia que quanto mais o trabalhador produz, mais empobrecido ele se torna — tanto material quanto espiritualmente. Sua energia é consumida para gerar riqueza para outrem, enquanto suas condições de vida se degradam. Essa contradição — entre o crescimento da riqueza social e a intensificação da miséria — é o que impulsiona os conflitos de classe. Para Marx, toda história é a história da luta de classes: da oposição entre opressores e oprimidos, entre senhores e escravos, entre senhores feudais e servos, entre burgueses e proletários.

Contudo, Marx não se limita à crítica. Ele aponta também a possibilidade da superação do capitalismo por meio da ação coletiva do proletariado. A classe trabalhadora, ao tomar consciência de sua condição e de sua força coletiva, pode se organizar politicamente e promover uma revolução. Essa revolução não seria apenas a substituição de um governo por outro, mas uma transformação radical da estrutura econômica e social. O objetivo seria a construção de uma nova sociedade, sem classes, baseada na propriedade coletiva dos meios de produção, na autogestão do trabalho e na emancipação humana. Esse projeto é chamado de comunismo, e representa, para Marx, a realização da liberdade e da igualdade de forma concreta e não apenas formal.

A teoria marxista, como observam as autoras de Um Toque de Clássicos, é marcada por uma profunda articulação entre teoria e prática. Marx não acreditava em uma sociologia neutra ou descomprometida: a ciência social deveria servir à transformação do mundo, e não apenas à sua contemplação. Essa postura crítica e engajada é uma das razões pelas quais seu pensamento provocou — e ainda provoca — debates intensos e reações apaixonadas. De um lado, foi acusado de fomentar revoluções violentas e utopias inviáveis; de outro, foi exaltado como defensor da justiça social e da dignidade dos trabalhadores.

As contribuições de Marx ultrapassam a economia e a política. Sua obra influenciou a filosofia, a educação, a psicologia, a história, a antropologia e, sobretudo, a própria sociologia. Muitos dos temas que ele tratou — como desigualdade, dominação, ideologia, trabalho, alienação, revolução — tornaram-se centrais no pensamento social moderno. Mesmo autores que criticaram aspectos de sua teoria, como Max Weber ou Pierre Bourdieu, reconheceram a importância e a originalidade de suas análises.

Entre suas obras mais conhecidas, destacam-se: O Manifesto Comunista (1848), escrito com Engels; O Capital (1867), em que analisa em profundidade a lógica do sistema capitalista; e os Manuscritos Econômico-Filosóficos (1844), onde expõe suas reflexões sobre alienação e trabalho. Ainda hoje, esses textos permanecem como leituras fundamentais para quem deseja compreender as dinâmicas da sociedade contemporânea.

Em síntese, Karl Marx é um dos grandes clássicos da sociologia não apenas pela originalidade e profundidade de sua teoria, mas por sua capacidade de articular crítica e transformação. Seu legado é vivo e atual, pois enquanto houver exploração, desigualdade e injustiça, sua obra continuará sendo uma bússola para a análise crítica da realidade social e para a construção de alternativas possíveis.

Clássicos da Sociologia: Max Weber- A racionalização da vida social e a sociologia compreensiva

Max Weber (1864–1920) é amplamente reconhecido como um dos grandes clássicos da sociologia, ao lado de Karl Marx e Émile Durkheim. Sua obra é notável pela sofisticação teórica, pela profundidade metodológica e pela sensibilidade diante das transformações da modernidade. A preocupação central de Weber gira em torno do processo de racionalização da vida social, ou seja, do modo como a razão técnica, instrumental e calculista passou a organizar diversos aspectos da existência humana, desde a economia até a religião, da administração pública às relações interpessoais.

Formado em Direito e Economia, Weber atuou como professor universitário e teve forte envolvimento com os debates intelectuais e políticos de sua época. Viveu em uma Alemanha marcada por rápidas transformações: a unificação nacional, a industrialização tardia, o fortalecimento do Estado burocrático e o surgimento de novas formas de organização social. Diante desse contexto, Weber desenvolveu um olhar crítico e reflexivo sobre o mundo moderno, tentando compreender como os indivíduos orientam suas ações em uma sociedade cada vez mais racionalizada, desencantada e submetida à dominação legal.

Para Weber, o ponto de partida da sociologia não deve ser a sociedade como totalidade (como em Durkheim), nem a estrutura econômica (como em Marx), mas sim a ação social. Ele define ação social como todo comportamento humano dotado de sentido subjetivo e orientado para o outro. Ou seja, só há ação social quando o indivíduo age com base em significados que atribui à sua conduta, considerando a existência de outros indivíduos. A sociologia, portanto, deve buscar compreender o sentido que os sujeitos dão às suas ações, adotando um método interpretativo ou compreensivo (em alemão, verstehende Soziologie).

Weber classifica as ações sociais em quatro tipos ideais, categorias analíticas construídas para facilitar a interpretação dos fenômenos sociais. O primeiro tipo é a ação racional com relação a fins, que ocorre quando o agente age de forma calculada, utilizando os meios mais adequados para atingir determinado objetivo — como o engenheiro que projeta uma ponte ou o empresário que maximiza seus lucros. O segundo tipo é a ação racional com relação a valores, que se guia por convicções éticas ou morais, independentemente das consequências — como o mártir religioso ou o ativista que se recusa a ceder aos próprios princípios. O terceiro tipo é a ação afetiva, determinada por emoções e sentimentos, como o desabafo de raiva ou um gesto impulsivo de carinho. O quarto tipo é a ação tradicional, moldada por costumes e hábitos enraizados — por exemplo, uma saudação cerimonial ou a repetição de rituais cotidianos.

Essas tipologias não existem em estado puro na realidade empírica, mas servem como instrumentos heurísticos para a análise dos diferentes modos de agir. Ao interpretar o comportamento social com base nessas categorias, o sociólogo pode identificar os nexos de sentido que articulam os acontecimentos e explicam a conduta humana.

Um dos temas centrais na obra de Weber é o estudo da dominação, ou seja, das formas legítimas de exercer autoridade. Ele distingue três tipos puros de dominação: a dominação tradicional, fundamentada na autoridade dos costumes e da herança — como nas monarquias e patriarcados; a dominação carismática, baseada na devoção pessoal ao líder considerado excepcional — como ocorre com profetas, revolucionários ou caudilhos; e a dominação legal-racional, própria do mundo moderno, baseada em normas impessoais e burocráticas, na qual os ocupantes de cargos exercem autoridade dentro dos limites estabelecidos por leis formais.

A dominação legal-racional está intimamente ligada à burocracia, que Weber analisa em profundidade. Para ele, a burocracia moderna representa a forma mais eficiente de organização, pois se baseia na especialização funcional, na hierarquia de cargos, na normatização dos procedimentos e na separação entre propriedade e função pública. No entanto, essa eficiência técnica tem um custo: a perda de autonomia e criatividade dos indivíduos, a impessoalidade nas relações e o surgimento de uma “gaiola de ferro” — uma metáfora usada por Weber para descrever a rigidez do mundo moderno, aprisionado pela racionalidade instrumental.

Outro campo fundamental do pensamento weberiano é a sociologia da religião. Em sua obra mais célebre, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (1905), Weber investiga como determinadas crenças religiosas influenciaram o desenvolvimento do capitalismo ocidental. Ele argumenta que o calvinismo, com sua doutrina da predestinação e da valorização do trabalho como sinal de salvação, contribuiu para o surgimento de uma ética ascética que favoreceu a acumulação racional de capital. Essa mentalidade protestante — marcada pela disciplina, pela frugalidade e pela dedicação ao trabalho — teria fornecido uma base cultural para a expansão do capitalismo moderno. Diferente de Marx, que via a religião como reflexo da infraestrutura econômica, Weber atribui à cultura religiosa um papel autônomo e causal.

Ao longo de sua vida, Weber manteve uma postura ambivalente diante da modernidade. Por um lado, reconhecia os avanços proporcionados pela racionalização — como o progresso técnico, a eficiência administrativa e o desenvolvimento econômico. Por outro, lamentava a perda de sentido, a desumanização das relações sociais e o desencantamento do mundo, isto é, o afastamento do sagrado e do simbólico da vida cotidiana. A modernidade, para ele, não era apenas libertadora, mas também opressiva. Nesse sentido, Weber não propunha uma ruptura revolucionária (como Marx), nem buscava restaurar uma ordem moral coesa (como Durkheim), mas sim descrever e compreender criticamente as tensões e contradições da sociedade moderna.

Sua contribuição metodológica também é notável. Weber introduziu o conceito de tipo ideal, uma construção abstrata que acentua determinados traços de um fenômeno para servir de referência analítica. O tipo ideal não é uma descrição da realidade, mas uma ferramenta para interpretá-la. Assim, o “capitalismo racional” ou a “ação racional com relação a fins” são tipos ideais que permitem comparar e analisar fenômenos históricos concretos.

Entre suas principais obras, destacam-se A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (1905), Economia e Sociedade (1922, publicada postumamente), O político e o cientista (1919) e Ensaios de sociologia (reunidos ao longo do século XX). Seu pensamento teve forte impacto na sociologia, na ciência política, na filosofia e nas ciências humanas de modo geral. Autores como Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Anthony Giddens e Jürgen Habermas dialogaram profundamente com seu legado.

Em síntese, Max Weber é um dos grandes clássicos da sociologia porque soube aliar erudição histórica, rigor analítico e sensibilidade crítica para investigar os dilemas da modernidade. Sua sociologia compreensiva nos ensina que entender a sociedade é, antes de tudo, compreender os sentidos que os indivíduos atribuem às suas ações. E nos adverte que o avanço da razão técnica, se não for acompanhado por uma reflexão ética e política, pode nos levar a uma existência desencantada, regida por normas impessoais e desprovida de liberdade real.

Atividades:

- O que é sociedade para Comte?

- O que é a doutrina positivista?

- Quais são as leis dos três estados para Comte? Explique cada um deles.

- O que se entende por Marxismo?

- Qual a função do Manifesto escrito por Marx e Engels?

- Por que os socialistas foram chamados de utópicos por Marx?

- O que é materialismo histórico ou dialético?

- Qual a principal crítica feita pelo Capital?

- O que são os fatos sociais?

- O que tratava o principal estudo feito por Durkheim?

- Como é a sociedade para Durkheim?

- Quais os quatro princípios sociológicos para Durkheim?

- O que é objeto da sociologia para Weber?

- O que é Ação Social?

- Quais os quatro tipos de Ação Social para Weber?

- Como é definida a sociedade Weberiana?

Referências:

CAMPOS, Álvaro de Azevedo. Max Weber: uma introdução ao seu pensamento. São Paulo: Ática, 1994.

QUINTANEIRO, Tania; BARBOSA, Maria Ligia de Oliveira; OLIVEIRA, Márcia Gardênia Monteiro de. Um toque de clássicos: Marx, Durkheim e Weber. 2. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília: UnB, 1999. 2 v.

Obrigada por esse trabalho que simplifica bastante

os conceitos para um professor iniciante.

É isso aí meu amigo Cristiano. Gostei do blog. Parabéns.

Continuemos a luta nesse Brasil controverso. Quem sabe um dia as pessoas levem a educação a sério, e finalmente compreendam que só a educação é capaz de mudar a vida das pessoas.

Abraço parceiro. Sorte.

Muito bom o blog.. ajuda d+ pra prova rsrs

Com toda razão seremos capazes de mudar algo através de releituras da

educação, no sentido mais amplo.Fazendo valer nossa opinião, através de estudos mais aprofundados, sendo colocados de forma didática desde

cedo.

Amei o texto, parabéns pelo blog!!!

Olá, bom dia.

Irei participar de uma seleção na qual será abordado os três autores e seus livro:Weber – A objetividade do conhecimento. Durkheim – AS regras do Método e Karl Marx – O capital.

Então, gostaria de saber quais as possíveis questões relacionadas a este três eu poderia focar.

quais são as resposta das questões??

Também quero saber

Tá no texto parça ._.

Ótimo vai me ajudar muito nas atividades e provas

Amei o blog texto ótimo parabéns ao autor do blog

Boa tarde tenho que fazer um quadro com 10 comparação entre Comte e Durkheim, será possível me ajudar?

Bom dia. Parabéns pelo blog. Sou professora de filosofia e gostaria de sugestoes para atividades no ens médio. Um abraço.

Congratulações pelo Blog. Excelente!

Parabéns pelo blog,sou estudante de sociologia e desde que come a ler os textos apresentados aqui minha paixão pela sociologia só tem aumentado e graças a este blog comecei a tracar metas para cada semana, decidi que devo ter um tema extra para conhecer missão dos teóricos desta ciência e temas que são de grande relevância pra as ciências sociais em geral porque o que eu tenho o sonho de tornar-me uma socióloga reconhecida e de qualidade.

meus parabéns aos blogueiros e muito obrigada tenho me sentido cada vez mais motivada para seguir em frente com o meu curso.

Conhecer melhor quis dizer

Obrigada pela postagem

Ótimo artigo! Já visitei o seu site algumas vezes, porém nunca

tinha deixado um comentário. Pus teu site nos meus favoritos para eu não perder os próximos artigos.

Grande abraço!

Ótimo conteúdo e muito bem trabalhado.

Muito obrigado meu amigo