Por Camillo César Alvarenga**

I – Apre(e)nder a fenomenologia antropológica.

Por um lado, Roy Wagner trabalhando o conceito de Cultura e Tim Ingold e Viveiros de Castro elaborando noções como ontologia e perspectivismo ameríndio contribuem para a o processo de desessencialização da ideia e do conceito de cultura, nos oferecendo uma espécie de “diálogo para fora da Antropologia” realizado em geral com expedientes da filosofia, permitindo a emergência de aspectos fenomenológicos na identidade antropológica contemporânea.

A partir do que pode ser chamado de imaginação ecológica, essa forma de conhecer e de conhecimento, atua na redefinição da potência criativa e da paisagem na qual organismos e objetos compreendem e expressam modos de habitar o planeta. A ecologia atua na transformação dos valores, da ética e da visão de mundo, tornando-se um modo de conhecer e habitar, através do horizonte imaginativo, os possíveis dos deslocamentos epistemológicos.

A revisão sobre o lugar conceitual e técnico-prático da etnografia também é questionado nesta virada filosófica da antropologia. Por meio de uma redefinição nesse procedimento que, ao invés de continuar sendo um lugar isolado e momento específico onde se faz a redação do trabalho de coleta de dados no campo, passa a tornar-se um empreendimento cotidiano que se demarca enquanto campo de agência da continuidade dos fluxos de alteridade.

A ontogênese em Ingold e o perspectivismo em Viveiros de Castro são exemplos de alterações na relação entre os paradigmas da antropologia e a experiência etnográfica. Tais elaborações querem ser uma forma de contraortodoxia para uma ciência há muito tempo dependente de noções como a de “descrição densa” de Clifford Geertz, entre outras. Muita coisa já se escreveu desde Geertz, Shalins e cia. como já apontou Márcio Goldman.

Além de uma mudança nos instrumentos de pesquisa, uma alteração mais profunda é perseguida: uma nova orientação epistemológica para o fazer antropológico. A busca pela superação de dualidades fundamentais da “ciência normal”, como sujeito/objeto, individuo/sociedade, etc. compreende-se no interior do surgimento do que se passa a definir como paradigmas ecológicos. A indicação da emergência da ecologia como meio para lidar como a fundante diferença posta entre natureza e cultura, se dá a partir da conclusão de que todas as perspectivas representacionais falharam, ou melhor, faliram.

O conhecimento é então derivado da experiência socialmente compartilhada pela observação e pela aquisição de habilidades de ação do fenômeno que se investiga. O campo é entendido, a partir de agora, como uma “comunidade de prática”, resistências e posturas de/entre seres humanos e não-humanos que em devires habitam o mesmo mundo, ainda que e ou não, em diversos níveis cósmicos. Desta forma, a etnografia se torna não só o apreender-se numa teia de significados do outro, mas também apreensão dos sentidos e da extensão ontológica e sócio-cosmológica de sua agência. Ou seja, se torna impossível fazer etnografia sem apre(e)nder e ser apreendido pela linguagem do fenômeno investigado, o que necessariamente implica uma condição de interdependência mútua, suspensa e atada pelas implicações da ação empírica e etnograficamente condensada.

A virada ontológica da semiótica etnográfica para o conhecimento engajado, que aprende e apreende, redefine os graus de externalidade dos sujeitos em campo. Como havia apontado Levi-Strauss sobre a arte no contexto do pensamento selvagem, ou, até mais recentemente, como indicou Phillipe Descola com a noção de “ecologia simbólica”, o reconhecimento da existência de uma forma de reserva ecológica, seja a arte ou o corpo em transcendência à matéria, abre espaço para neste lugar do “pré-objetivo” surgir a possibilidade da simetrização ontológica entre as coisas e os pensamentos, entre humanos e não-humanos, entre processos históricos e naturais ante o etnocentrismo radical exigindo um exercício imaginativo da antropologia, principalmente no que se trata dos não humanos.

A partir da identificação da incomensurabilidade do que se estende à matéria e a forma que esta habita, o perspectivismo indica o descentramento de si e uma profunda crítica ao processo de conhecimento moderno ocidental baseado na objetificação. A experiência contida no fenômeno é parte de um processo que dá condição para a elaboração de uma narrativa. Por exemplo, no caso do xamanismo ameríndio há a alteração do ponto de vista do conhecimento da objetificação para a personificação, o que permite tomar o outro como “alguém”, como sujeito na atualização do conhecimento elaborado no fenômeno observado no processo que se vivencia na experiência apresentada enquanto narrativa etnográfica[1].

II – Qual a lição da antropologia que responde a surpresa de uma filosofia do acontecimento?

Um paradigma ecológico retira o pesquisador da sua posição de observador externo de um mundo de objetos fixos. A participação deixa de ser oposta da observação logo,torna-se a condição para o conhecimento. O observador não olha a partir de um corpo que se situa como totalidade independente, mas ele mesmo é atravessado por fluxos que lhe dão a possibilidade de compreender o mundo, segundo Tim Ingold. Aliado a isso, pensa-se na ideia de uma racionalidade ambiental que possa realizar uma crítica à separação em reinos ontológicos antagônicos como na “grande divisão” do eu e do outro, ou no “edifício dualista” natureza e cultura, indivíduo e sociedade, etc. o que permite questionar o valor heurístico da separação ontológica posta por uma cosmologia científica baseada no iluminismo e humanismo na concepção de mente humana.

O que se revela sob a forma de uma antropologia da ciência é um passo para a descolonização acadêmica do campo de forças dos modos de conhecimento, que passaram a reivindicar sua própria legitimidade a partir do ecológico e de suas narrativas e discursos sobre a realidade. A heterodoxia entre a opressão e a não realização plena de uma modernidade de um Ocidente mítico aumenta, por outro lado, o acesso de dados ontológicos no contexto dos encontros e das trocas relações cosmopolíticas, éticas e ecológicas. Como por exemplo a inclusão dos não-humanos no Direito, e a consequente ampliação dos direitos humanos ou, até mesmo, ligados a tecnologia como a ética-hacker.

O rompimento do “laço narcísico[2]”, como posto por Homi Babba, por exemplo se aplicado na percepção de identificação entre humanos e não-humanos, permite observar a “diluição da cultura na natureza”, num arranjo entre as histórias e devires humanos e naturais, humanos e não-humanos. Qual a lição da antropologia que responde a surpresa de uma filosofia do acontecimento? Saber se a forma da experiência de uma etnografia fenomenológica e não mais semiótica, possa passar a orientar a experiência de observação do fenômeno investigado.

III – Notas acerca do paradigma da corporeidade em Thomas Csordas e apontamentos soltos…

Numa perspectiva fenomenológica, Thomas Csordas apresenta o paradigma da corporeidade, o que contribui para as reflexões acerca da temporalidade e do ambiente na relação com a produção de conhecimento, entendida por Csordas, enquanto aprendizagem frente a diferença posta entre engajamento e a contemplação externa. Para o autor, ser antropólogo é tornar-se jardineiro.

Partindo da apresentação do pré-objetivo, como indicado por Merleau Ponty enquanto categoria, e a investigação filosófica dos processos de objetificação no contexto da situação/condição/ termos da/na Cultura. Sob essas circunstâncias: o que seria o conhecimento? O que seria conhecer? Descrever, interpretar? Como queriam os paradigmas do fim do século 20?

Hoje, após quase meio século de domínio destes paradigmas semióticos das relações entre signos, símbolos e significados observados e elaborados pela “descrição densa”, entre outras noções conceituais, a Antropologia faz emergir abordagens filosóficas fenomenológicas em busca de desnaturalizar as concepções que organizam nossos engajamentos pré-reflexivos na realidade.

- Csordas, ainda que num diálogo crítico com o conceito de “habitus”, de Bourdieu, passa a elaborar uma espécie de constituição inconsciente da existência no esforço de revelar o que está por trás do habitus, ou, no sentido abordado por E. Goffman, o que há por trás das máscaras. Nesse sentido, ao desmontar o humano da Cultura – cultura que se atualiza no contínuo processo de objetificação – o autor investiga através da pesquisa antropológica os nexos e rupturas entre o objetivo e o subjetivo, para encontrar o dado constituinte do pré-objetivo, que segundo ele, não é pré-cultural.( Mas é, no entanto, ontológico). Essa forma específica de sócio-gênese, derivada da subjetivação, constitui-se em uma experiência segundo a qual o social particulariza o indivíduo na esteira dos processos de objetivação do subjetivo.

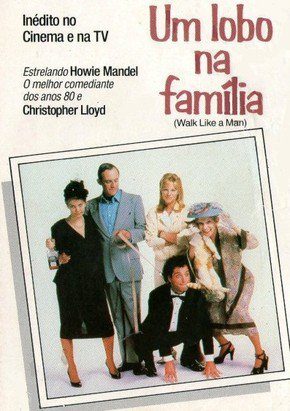

Ao considerar as relações entre história e estrutura, e entre estrutura e história, o autor considera a agência enquanto ação cristalizada em determinado momento histórico. A partir de um expediente fenomenológico hermenêutico, questiona-se o pré-abstrato como locus da experiência de percepção dos sentidos. Como no caso do famoso teste em o que se vê, quando se é perguntado acerca da imagem abaixo[3]. Linhas ou um triângulo? Como no caso da investigação, a analise recai sobre a capacidade de abstração que nos faz ao invés de vermos simplesmente linhas, “enxergarmos”, ou melhor, percebermos o triângulo, que é aliás, nada menos, nada mais que uma elaboração conceitual, uma objetificação de uma projeção imaginada, ou seja um representação.

Nesse lugar, onde se irradia essa projeção, também marcada e conhecida como “imaginação” é que se resguarda essa “reserva ecológica” chamada arte. Ou seja, a arte em seu estatuto mor, seja ele da invenção ou da técnica, constitui de fato esse momento de reinvenção filosófica da imaginação conceitual antropológica, através da recombinação do expediente antropológico e, principalmente, etnográfico, com a fenomenologia que busca avançar a ciência em direção a ontologia humana.

IV – Contra-narrativa e Epistemicídios

Se na etnografia, a lógica de cada um dos processos narrados em geral na 1ª pessoa busca recompor de forma articulada toda forma de desordem e somatização da experiência do trabalho de campo, então, dentro de um quadro mais amplo, por exemplo, nos casos de possessão, incorporação, etc., como são chamadas, por muitos autores, as experiências de transe e de contato com outros níveis cósmicos, permitem evidenciar manifestações do estrato mnemônico de um determinado grupo. No entanto, ainda em muitas ocasiões essas manifestações sejam por muitas vezes interpretadas a depender dos contextos, como distúrbios ou presença do demônio, ou até mesmo como algo doentio.

Nesse sentido, o paradigma da corporeidade, de T. Csordas, colabora com o trabalho etnográfico quando se torna uma estratégia para perceber sons, cheiros, mal estares, a incitação da agência, toda uma sorte de aspectos que possam passar a serem considerados de forma objetiva no e pelo trabalho antropológico. Então, esse estudo da cultura e do sujeito, posto pela tensão corpo-ambiente é um passo para não só pensar o paradigma antropológico, como também para apontar os rumos da superação de uma antropologia semiótica, ante a morte e a tortura de uma anti-etnografia da experiência de si.

Por exemplo, o conceito de cor não é algo a ser estranhado com relação a cultura? No entanto, se ainda consideramos como fez Focault o efeito da disciplinarização dos corpos, no embate sujeito/cultura; ou como fez Mauss pensando o corpo em relação às técnicas corporais, como lugar de inscrição da cultura, objetificação simbólica; então, o solo, esse lugar da experiência do meio ambiente cultural que se processa constituindo o corpo no reconhecimento deste enquanto um objeto num mundo de objetos, culturalmente constituído, esta incluído numa leitura capaz de colapsar a diferença imposta pela dicotomia (sujeito/objeto), já que o sujeito/corpo que conhece a razão não está no mundo como objeto.

Nesse sentido, a percepção de um meio ambiente cultural e comportamental, se dá dentro de uma relação entre “sujeito situado” – pela circunstância – comportamentalmente influenciado e a influencia sobre objetos naturais e objetos culturais socialmente “reificados”, sublimados, sagrados, etc. contra a sombra de um behaviorismo que pode pousar sobre o paradigma apresentado, lembrando-se ainda que ele ainda é marcado pela visão maussiana de “pessoa” composta pela individualidade corporal-espiritual, pela distinção do mundo do pensamentos, pelas técnicas corporais e mnemônicas, que articulam modos de existir e suas intencionalidades. A montanha a ser atravessada, não existe, até o momento em que eu resolvo escalar.

Os modos de ser, orientações da conduta, são partes fundamentais dos vetores de reciprocidade. O corpo, moto contínuo das relações de poder, é o locus do fluxo de discursos e vetores que orientam a percepção. O fenômeno é derivado da projeção que se manifesta no corpo, seja pela visão, pelo arrepio, etc. . Quando eu projeto esse corpo e me confronto nesse processo, o conceito atua ao mesmo tempo em que a prática atualiza no corpo a condição de sujeito. A imersão do corpo no mundo é uma estratégia de recompor a experiência da alteridade e de contraposição ao empiricismo.

Já que a percepção é sempre indeterminada e percebe a coisa tal como ela é, na observação da experiência ela não pode ir além do que percebe, o que nos levaria diretamente a noção de imaginação indicada anteriormente. A imaginação é um recurso que pode dar conta de perceber o acesso ao objeto, como no caso da abstração, no entanto, isso depende de um retorno ao objeto por via da relação entre o conhecido e o pensado. Acho que agora chegamos um pouco mais perto que se quer dizer aqui nesse ensaio, sobre uma antropologia fenomenológica dos fenômenos culturais, sobre a indicação do salto epistemológico pelo qual passa a ciência antropológica. Ainda que esse ponto de vista resguarde em si um abismo de embates entre naturalistas e animistas. Eu considero que se realiza esse salto com a passagem da cultura à ontologia, como núcleo de observação das diferenças.

V – Antropologia do Conhecimento: o antropólogo nativo e “antropologia do verbo”.

No terceiro dia do minicurso, começamos a retomar do ponto de onde havíamos parado. O paradigma da corporeidade de Csordas, as relações entre M. Ponty, Bourdieu e Focault. A fenomenologia entre corpo e objeto, posta como abstração. Avançando, assim, sobre a ideia de que “a consciência se projeta no mundo físico” e atravessa o corpo, enquanto objeto da consciência, enquanto possibilidade de se perceber o mundo numa experiência culturalmente situada. Reconhecendo ainda a consciência aquém da objetificação, indica-se o modus operatus na constituição do objeto de investigação científica. Logo, alcança-se a emergência do objeto no universo da experiência humana.

Se, a partir, de Bourdieu o corpo é dado como socialmente formado e informado, então questiona-se, no entanto, como opera? Em Bourdieu recorre-se ao conceito de habitus para colapsar a dualidade posta entre a alteridade e os fluxos e continuidades. Por meio do sistema de disposições articuladas em função dos princípios geradores de práticas. O que por sua vez não dissolve a tensão do conflito imposta ao processo, como também se pode observar em Norbert Elias, na sua constituição do conceito. No âmbito deste debate, Mauss e sua noção de técnicas corporais, apresenta os usos do corpo padronizado pela cultura, pela história ou pela estrutura. Em Mauss, o corpo é o objeto original que se realiza na expressão e manifestação enquanto lugar de inscrição da cultura, além de ser também ferramenta original com a qual o trabalho da cultura se realiza.

O corpo, em regime de semelhança ou simetrização, entre as formas como as coisas se produzem, organiza o habitus com o gosto – e o sentido de gosto – em relação às influências do lugar, situação ambiente, que constitui a corporeidade do sujeito exposto aos exercícios de poder e a criação de regras. Nesse conjunto de discursos de poder e disciplina entre corpo e mundo (instituições, sistemas) a incidência sobre os sujeitos, a partir destas mediações, de questões de poder e agência operam através da experiência no contexto sobre o sujeito.

Assim, no complexo da relação sujeito/corpo a agência quer recuperar as forças e os fluxos do corpo no mundo e do mundo no corpo. O corpo-sendo incorporado pelo Ser e pelo acontecer-sendo, onde a experiência é o momento-espaço onde a ação acontece e o mundo/situação corresponde a uma agência mútua. Vejo com reserva o debate sobre agência posto num regime de crítica entre Tim Ingold e Alfred Gell, mas para além deste caso, a centralidade do colapso entre corpo/meio, corpo/signo/significado é uma constante metodológica para a pesquisa antropológica e sua apropriação para os dilemas da etnografia atualmente.

Logo, com a desnaturalização do habitus através da empatia e com aquilo que pode acontecer de fato entre a experiência e a narrativa, pode-se entender a etnografia enquanto técnica narrativa dos corpos na mediação evento/contexto – teoria/técnica –, o que contribui para a formulação de do conceito antropólogo nativo. De tal maneira, chegamos até as reflexões da problemática ontologia/cultura, reconhecendo-se, desde já, o papel da ontologia na crítica da produção de conhecimento.

Para esse antropólogo, o trabalho epistemológico depende de uma certa forma de “desobediência ontológica”. Com a passagem pela “antropologia do verbo”, traz-se a vida em seu movimento, em sua ação que se projeta no mundo pela transitividade/intransitividade de habitar/existir/viver/morrer/crescer o que implica uma relação entre forma – morte – movimento/ação – vida. O que pode ser representado pelo decreto de que: a ciência ocidental encontrou um ponto sem volta quando os antropólogos começaram a fazer filosofia.

As transformações nas formas de apreender um objeto, se como matéria/materialidade ou rede/malha expõe a percuciência da indagação filosófica posta pela antropologia contemporânea. A busca por uma revisão das condições para a observação da agência do objeto – esse agregado vital –, das coisas, da vida expõe uma reflexividade entre mundo material e mundo de materiais, quase uma alquimia. Além de que, o reconhecimento do espaço vivido como “textura”, como ensina Lefebvre sobre a produção do espaço ente o projeto e o trajeto, reconhece-se como resultado de relações. E onde a filosofia é mais aguda é na investigação do ser humano, considerado não um ser, mas um devir, não um nome, mas sim um verbo, já que fora do movimento estaríamos mortos.

A ontologia, posta entre o monismo e a ontogênese, leva-nos ao devir, por exemplo das transformações afroindígenas ou entre humanos e não-humanos. A diferença não está na cultura que reveste o fenômeno, mas sim na natureza do objeto, como presumiu Eduardo Viveiros em seu multinaturalismo. Com a investigação da natureza da experiência acrescenta-se algo àquilo que se é dado.

Os debates postos pela corrente chamada de “novos materialismos” nos convidam a algumas reflexões. A distinção entre o hilemorfismo e o funcionalismo parece povoar essa nova imaginação antropológica. As contradições da visão da matéria morta, inerte ante a forma que contem a vida, movimento, ação parece ser o ponto de partida. Já que se a matéria está contida na forma para uma interpretação arquetípica para a ideia de vida, opera-se então a ruptura com a necessidade do sopro divino.

Tim Ingold, por seu turno realiza uma inflexão com o abandono da dicotomia corpo/alma. A leitura das relações entre coisa/objeto e base/ontologia, parte de Heidegger e Gibson, sobre o segundo a considerar principalmente seu conceito de “affordance”, que significa agência dos objetos. Já que para Heidegger, a coisa é um acontecer, um acontecimento, um evento, as coisas são vivas, e antecipam a agência através da força vital do humano, enquanto o objeto – morto – é algo a ser construído, elaborado e um mundo de objetos é um mundo a ser ocupado. Logo se, a vida é um conjunto de aconteceres, então todo objeto é uma coisa reciclada a partir de uma intenção.

Essa agência se expressa na forma que é entendida como algo acoplada à matéria, ao ser, ao sujeito. Essa perspectiva ainda recupera uma crítica a ideia de abdução de Alfred Gell. Resultado da agência do sujeito no tempo composta de intenção, desejo, vontade. Como em Deleuze e Guatarri a matéria viva é explicada enquanto matéria-fluxo, forças materiais em regimes de movimento e variações ante a inércia encapsulada. Consiste, enfim, essas alternativas em elaborar o pensamento numa crítica do conceito de representação. Desde Bruno Latour e sua noção de ator/rede (network) para explicar a conexão, Tim Ingold revê as relações e pensa num complexo de malhas/teias formada de intersecções num quê que se entretece, se toca mas não se conecta; as distinções entre interação, intineração – de itinerário – estabelece as correspondências entre nossa vida social e os encontros no caminho do nosso habitar em processo de habitação do mundo. Na esteira dessas contribuições colabora a emergência de um conceito da envergadura de “rizoma” dos autores e Mil Platôs. Se Latour em sua teoria da ação pensa o mediador intermediado, para Ingold, a ontologia tem em si o núcleo da agência.

Sobre a etnografia e o trabalho de campo, ainda é possível tecermos alguns comentários. A diferenciação implicada no ato, aliada a “etnograficidade” essa capacidade de escrever o outro através dos encontros, conjugamentos e apropriação dos contextos segundo Ingold, corresponde a uma co-autoria do trabalho intelectual além de conter a intersubjetividade do verbo e da intenção a par com deslocamentos etnográficos, o que gera um contexto etnográfico crítico à ideia de situação em relação ao momento da interação. Se quando etnógrafo descreve, o antropólogo apreende ao desenvolver seu pensamento, ou ponto de vista, a partir de um lugar no mundo, então a educação permite aprender e tornar a prática etnográfica um ato político de troca e intervenção dialógica.

E essa interação que pressupõe a co-autoria, elabora uma forma de “antropologia engajada” na intersecção de/para e com quem o antropólogo escreve. Assim, de um ponto de vista de uma antropologia que não se resume a etnografia, ou seja, tornar-se uma prática do viver junto/viver com, interagindo, faz a transformação da experiência em etnografia.

Através da estabilização do fluxo da experiência, proporcionada pela etnografia, da entrega no campo ao ato de atualizar a potência da teoria etnográfica, sempre lembrando que a antropologia não pode reduzir-se ao seu método, a pesquisa antropológica, tem no trabalho de campo etnográfico seu processo de observação participativa, ou como sugerem agora, “engajada” no fluxo da vida. Então, o hiato posto entre a observação e a etnografia que imprime-se a posteriori, abriga o processo de aprendizagem que revela a passagem de uma “etnografia do particular” para uma “etnografia da vida”, ou seja, uma ocupação do presente, um tornar-se pela externalidade ontológica experiência.

A aprendizagem, aqui difere-se da educação, onde o processo cognitivo de aprender em campo e relatar no estilo etnográfico, encontra-se enquanto forma de conhecimento definido pela antropologia, filosoficamente, ao elaborar a matéria do campo. Aqui, a etnografia se transforma numa vontade de alargar a experiência, de recompor a vida sob a forma de um exercício mnemônico.

VII – Ingold e o conceito de paisagem

A passagem de landscape à takscape, no bojo do pensamento de Ingold, representa o momento da ação, da tarefa, do fazer, enquanto a primeira noção que buscava demarcar um espaço ao invés de um conjunto de ações, o que por vezes se escapa. Essa mudança além de indicar a oposição entre os conceitos, ilumina também os pontos de vista sobre o visível e o invisível, desde as noções postas M. Ponty, na tentativa de recuperar a experiência do corpo no mundo.

“Weather-word”, essa ideia de atmosfera-tempo, também parte desse conjunto de transformações, aponta para a transcendência do planeta na qual alcança-se o universo num fluxo transcendente do ambiente em que se pensa os processos, os materiais, os fenômenos. Atingindo assim uma espécie de pós-fenomenologia da percepção, Ingold estabelece um estatuto de validade a conceitos a partir da constatação de que a vida está na matéria, a força do fluxo dos materiais nos planos da ontologia e da cosmopolítica.

Assim, as narrativas cosmológicas voltam a ocupar um lugar e um “estatuto” de validade ontológica frente os aspectos da cultura e da história colonial elaborada pelo ocidente que interditam as experiências de transformações e “transportabilidade” e transfiguração ontológica de várias ordens e naturezas, sem esquecer da floresta enquanto fonte de todo multinaturalismo.

Notas:

*Reflexões baseadas em minicurso ministrado pelo professor Dr. Carlos Steil, da UFRGS.

**Camillo César Alvarenga, Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal da Paraíba (PPGS/UFPB). Especialista em Estudos Étnicos e Africanos pelo ICS e ISCTE, Lisboa, Portugal. Bacharel em Ciências Sociais pelo Centro de Artes Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (CAHL/UFRB). Pesquisador do Laboratório de Etnomusicologia, Antropologia e Audiovisual (LEAA/Recôncavo), atuando, sobretudo, na etnografia da paisagem sonora da região e, também, na organização do Memorial e Biblioteca Ernestina Santos Souza..

Notas:

*Reflexões baseadas em minicurso ministrado pelo professor Dr. Carlos Steil, da UFRGS.

[1] Documentário com a melhor explicação do perspectivismo que já encontrei: https://www.youtube.com/watch?v=UletLd8GQis

[2] 2º Grau da psicologia freudiana.

[3] Imagem de um triângulo isocéles.

**Camillo César Alvarenga, Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal da Paraíba (PPGS/UFPB). Especialista em Estudos Étnicos e Africanos pelo ICS e ISCTE, Lisboa, Portugal. Bacharel em Ciências Sociais pelo Centro de Artes Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (CAHL/UFRB). Pesquisador do Laboratório de Etnomusicologia, Antropologia e Audiovisual (LEAA/Recôncavo), atuando, sobretudo, na etnografia da paisagem sonora da região e, também, na organização do Memorial e Biblioteca Ernestina Santos Souza..

**Camillo César Alvarenga, Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal da Paraíba (PPGS/UFPB). Especialista em Estudos Étnicos e Africanos pelo ICS e ISCTE, Lisboa, Portugal. Bacharel em Ciências Sociais pelo Centro de Artes Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (CAHL/UFRB). Pesquisador do Laboratório de Etnomusicologia, Antropologia e Audiovisual (LEAA/Recôncavo), atuando, sobretudo, na etnografia da paisagem sonora da região e, também, na organização do Memorial e Biblioteca Ernestina Santos Souza..