1K views

1K views

Categorias

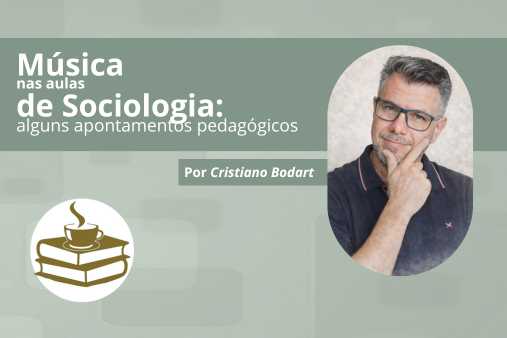

História do Café com Sociologia

O blog foi criado por Cristiano Bodart em 27 de fevereiro de 2009. Inicialmente tratava-se de uma espécie de “espaço virtual” para guardar materiais de suas aulas. Na ocasião lecionava em uma escola de ensino público no Estado do Espírito Santo. Em 2012 o Roniel Sampaio Silva, na ocasião do seu ingresso no Instituto Federal, tornou-se administrador do blog e desde então o projeto é mantido pela dupla.

O blog é uma das referências na temática de ensino de Sociologia, sendo acessado também por leitores de outras áreas. Há vários materiais didáticos disponíveis: textos, provas, dinâmicas, podcasts, vídeos, dicas de filme e muito mais.

Em 2019 o blog já havia alcançado a marca de 9 milhões de acessos.

O trabalho do blog foi premiado e reconhecido na 7º Edição do Prêmio Professores do Brasil e conta atualmente com milhares de seguidores nas redes sociais e leitores assíduos.

Seguimos no objetivo de apresentar aos leitores um conteúdo qualificado, tornando os conhecimentos das Ciências Sociais mais acessíveis.

Direitos autorais

Atribuição-SemDerivações

CC BY-ND

Você pode reproduzir nossos textos de forma não-comercial desde que sejam citados os créditos.

® Café com Sociologia é nossa marca registrada no INPI. Não utilize sem autorização dos editores.

1.1K views

1.1K views