Conceito de Território

Conceito de território

Por Cristiano Bodart

Conceito de Território

Bibliografia: VEIGA, José Eli. Desenvolvimento Sustentável: O desafio do século XXI. Rio de Janeiro: Garamond Universitária, 2006, 2º ed. (Parte 1, Cap. 2, pp. 88–106; Parte 2, Cap. 4, pp. 173–184, pp. 185–209).

Capítulo 2

Como pode ser medido o desenvolvimento

O autor inicia afirmando ser Amartya Sen (consultor do PNUD) um grande cooperador para o aperfeiçoamento da noção de desenvolvimento, e que o saudoso Mahbud ul Haq (paquistanês arquiteto do Relatório sobre o desenvolvimento humano do PNUD) teve como objetivo criar um indicador sintético capaz de fornecer aos seus usuários uma espécie de hodrômetro do desenvolvimento.

Para Amartya Sen o desenvolvimento é a expansão das liberdades substantivas. Mas como criar um indicador capaz de captar tal fenômeno mediante um indicador sintético? Afirma Sen que por mais que se desenvolvam várias tabelas, por melhores que possam ser, nunca porá em xeque a renda per capita, pois assim que os leitores fossem utilizar uma medida sintética, voltariam para a renda per capita, isso devido sua simplicidade e comodidade.

Cifra cega

Mahbud afirmava que era necessária uma medida tão simples quanto o PIB – uma única cifra -, mas que não fosse tão cega em relação aos aspectos sociais da vida humana.

Afirma Veiga que:

“Na concepção de Sem e de Mahbud, só há desenvolvimento quando os benefícios do crescimento servem à ampliação das capacidades humanas, entendidas como o conjunto das coisas que as pessoas podem ser, ou fazer, na vida. E são quatro as mais elementares: ter uma vida longa e saudável, ser instruído, ter acesso aos recursos necessários a um nível de vida digno e ser capaz de participar da vida da comunidade”. (página 85)

Segundo os dois autores supracitados, para que haja desenvolvimento é fundamental que as pessoas têm que ser livres para que suas escolhas possam ser exercidas, para que garantam seus direitos e se envolvam nas decisões que afetarão suas vidas. O objetivo do desenvolvimento deve ser alargar as liberdades humanas.

Ponto de partida

O Relatório de 2004 enfatiza que o desenvolvimento depende da maneira como os recursos gerados pelo crescimento econômico são utilizados – se para fabricar armas ou para produzir alimentos, se para construir palácios ou para fornecer água potável. “Por essas razões, o Relatório de 2004 apresenta um conjunto extensivo de indicadores (33 quadros e quase 200 indicadores) sobre importantes resultados conseguidos em países de todo o mundo, como a esperança de vida à nascença, as taxas de mortalidade de menores de cinco anos (que refletem a capacidade de aprender). Também incluem importantes indicadores sobre a possibilidade de realizar essas capacidades, como o acesso à água potável, e sobre a eqüidade na relação, como os hiatos entre homens e mulheres na escolarização, ou na participação política”. (p.86)

Para adequar o IDH aos novos paradigmas, este vem sendo completado por índices que observam especificamente o gênero (índice de desenvolvimento ajustado ao gênero e medida de participação segundo o gênero) e a pobreza (índice de pobreza humana).

“O PNUD (Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento) admite que o IDH é um ponto de partida. Recorda que o processo de desenvolvimento é muito mais amplo e mais complexo do que qualquer medida sumária conseguiria captar, mesmo quando completada com outros índices. O IDH não é uma medida compreensiva, pois não inclui, por exemplo, a capacidade de participar nas decisões que afetam a vida das pessoas e de gozar do respeito dos outros na comunidade”. (p. 87) E chega a ser infantil a ideia de que o grau de desenvolvimento possa ser aferido pela média aritmética dos três principais indicadores de qualidade de vida: renda, longevidade e escolaridade.

O PNUD criou um índice da liberdade humana, em 1991, e de um índice da liberdade política, em 1992. Nenhuma dessas medidas sobreviveu ao seu primeiro ano, o que testemunha a dificuldade de quantificar adequadamente aspectos tão complexos do desenvolvimento.

Nem sempre o rendimento é transformado em desenvolvimento. Países com PIB per capita superiores podem apresentar um IDH mais baixo que países com o PIB per capita inferiores. Países com o mesmo nível de rendimento têm grandes diferenças de IDH.

O principal defeito do IDH é que ele resulta da média aritmética dos três índices mais específicos que captam renda, escolaridade e longevidade. Não é capaz de abarcar outras dimensões tão importantes.

Já o IDH – municipal, de acordo com o autor, embaralha dois pontos essenciais: a freqüência de municípios abastados que arrastam precárias condições sociais e a existência de municípios com condições sociais dignas apesar de serem relativamente pobres. O próprio IDH – M 2000 é uma espécie de “prova dos nove” dessa dicotomia macroespacial, já que, entre municípios considerados de “alto desenvolvimento humano” (índice maior que 0,800), só um minúsculo grupo está na parte tropical do país. É preciso considerar pelo menos cinco grupos distintos: (1) o das capitais, (2) o de seus satélites metropolitanos, (3) o das aglomerações protometropolitanas, (4) o das chamadas “cidades médias”, e (5) o dos municípios de pequeno porte com características rurais. Além disso, é fundamental prestar atenção a aumentos e perdas populacionais entre 1991 – 2000, não somente porque tais oscilações têm forte impacto sobre os três ingredientes do IDH – M, mas também porque a distribuição do Fundo de Participação do Município (FPM) não é sincrônica a bruscos movimentos demográficos. Municípios atraentes – seja por razões de dinamismo econômico ou de responsabilidade social – são financeiramente punidos, enquanto municípios que perdem habitantes são beneficiados por folga orçamentária, mesmo que passageira.

Os municípios mais desenvolvidos são os que se saem bem nas três dimensões – renda, longevidade e escolaridade – e não aqueles que conseguem uma boa média porque têm alto indicador de riqueza ao lado de sofríveis desempenhos nas outras duas dimensões. Estes últimos formam o segundo grupo – dos atrasados apesar de ricos -, que são perversos além de injustos. O terceiro grupo é formado pelos que estão na posição diametralmente oposta: conseguem ter boa qualidade de vida apesar de não serem dos mais ricos. Por isso foram apelidados de saudáveis. E o municípios que não pertencem a esses três grupos são os de relativo subdesenvolvimento, fracos nas três dimensões consideradas.

Infelizmente, o IPRS (índice Paulista de Responsabilidade Social – que de acordo com o autor não é um índice) embora apresente maior sofisticação e mais atualizáveis que o IDH (tem as mesmas dimensões que este), não chegou a incorporar outras dimensões do desenvolvimento, como o ambiental, a cívica e a cultura, mas se diferenciou do IDH – M em um aspecto fundamental. Buscou indicadores muito mais precisos das três variáveis básicas.

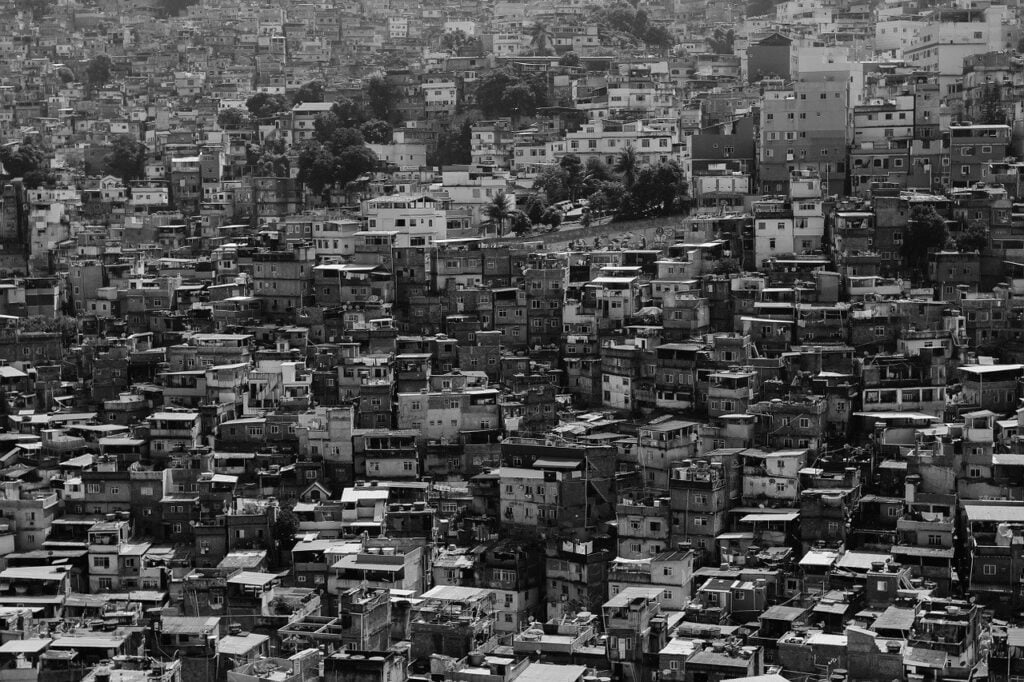

Se o Brasil hoje apresenta chocantes desigualdades de gênero, raça, região e riqueza, além de medonhos níveis de pobreza de renda, saúde e de educação, isto se deve ao estilo, ou qualidade, de seu estupendo crescimento no período de 1930 – 60, mais o do surto que passou para a história como “milagre” (1967-73)”. Quando os frutos do crescimento são utilizados para reforçar a matriz institucional herdada de uma sociedade oligárquica e escravocrata, ao invés de servir para transformá-la, seus benefícios não chegam sequer a melhorar o acesso das populações mais vulneráveis àquilo que foi estabelecido na velha Declaração dos Direitos do Homem. Pior, a permanência de instituições patrimonialistas faz com que o progresso material de algumas elites seja obtido às expensas da qualidade de vida, não apenas de multidões de desvalidos amontoados nos purgatórios que rodeiam meia dúzia de metrópoles e dezenas de aglomerações urbanas, mas, sobretudo, das gerações futuras, com as quais costuma ser nula a preocupação da maioria dos economistas.

IDH, lançado pelo PNUD em 1990. Apesar de ter sido legitimado nos últimos 15 anos, é um índice que padece das óbvias limitações mencionadas acima. Nem tanto por subestimar o papel das desigualdades, mas principalmente por se concentrar numa absurda média aritmética dos desempenhos da renda per capita, da saúde e da educação como critério de classificação dos países, como se eles participassem de torneios mundiais de desenvolvimentos.

O problema que pretende ser superado por uma outra abordagem, que já pode ser vista como de quarta geração: o “DNA – Brasil”, uma inovação proposta pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPP), da Unicamp.

O “DNA – Brasil” utiliza-se de 24 indicadores referentes a sete dimensões: bem-estar econômico, competitividade econômica, condições socioambientais, educação, saúde, proteção social básica e coesão social.

No curso da reflexão que levou o NEPP a formular o DNA – Brasil, foi ficando cada vez mais claro que a ideia de níveis de desenvolvimento não implica somente um certo estágio a ser medido e comparado com as situações de outros países.

Esse indicador apresenta uma projeção racional do comportamento desejado dos indicadores, ou seja, em vez de um duvidoso índice sintético, que pretendia expressar em um único número a complexidade do desenvolvimento, é preferível ter um conjunto integrado de indicadores.

“O objetivo último do DNA – Brasil é criar é uma mobilização nacional em torno de um projeto de desenvolvimento social e econômico para o país, ressaltando as dimensões problemáticas e, ao mesmo tempo, estabelecendo, com máximo rigor e cientificidade possíveis, parâmetros que poderão orientar a formulação de políticas e a ação de atores individuais e institucionais. No primeiro cálculo, feito no final de 2004, resultou em 46,8%. Ou seja, o desenvolvimento brasileiro é ligeiramente inferior à metade do espanhol (que foi o parâmetro estipulado).

Os 24 vértices da estrela – Resultados do “DNA – Brasil”

Para primeira dimensão do “DNA – Brasil” – bem-estar econômico – foram selecionados quatro indicadores. O primeiro foi a renda per capita, com valores em dólares corrigidos pela paridade de poder de compra (PPC).

A relação entre as remunerações médias das mulheres e dos homens, segundo indicador desta dimensão, era equivalente a 84% a da Espanha (69 % no Brasil contra 86% na Espanha), o que faria com que este segundo vértice ficasse 85 milímetros distante do centro.

Já a relação entre as remunerações médias dos negros e dos brancos, o terceiro indicador da primeira dimensão, equivalia a 68,8% a dos EUA (55% no Brasil contra 80% nos EUA). Finalmente, a taxa de ocupação formal no Brasil sendo 40% a da Espanha (24% contra 60%), esse quarto vértice ficaria a 60 milímetros da fronteira.

Índice de Desenvolvimento Social

O índice de Desenvolvimento social (IDS) tem cinco componentes com pesos iguais: a) a saúde, com indicadores de expectativa de vida ao nascer e a taxa de sobrevivência infantil (o complemento para 1 da taxa de mortalidade infantil); b) educação, com taxa de alfabetização e indicadores da escolaridade média, medida por anos de estudo; c) trabalho, com taxas de atividade e de ocupação; d) rendimento, com PIB per capita e coeficiente de igualdade (o complemento para 1 do coeficiente de Gini); e) habitação, com disponibilidade domiciliar de água, energia elétrica, geladeira e televisão.

As principais diferenças com os índices de segunda e terceira gerações (IDH, IDH – M, IPRS, IDESE) residem , em primeiro lugar na inclusão de um indicador de desigualdade de renda (no componente rendimento), na inclusão de um componente relativo ao desemprego, e na inclusão de indicadores de acesso a bens fundamentai no último componente, chamado de “habitação”.

Roberto Cavalcanti de Albuquerque está convencido de que a melhor maneira de formular as bases de uma agenda social para o Brasil nos próximos 15 anos é arriscar-se em exercício de prospecção que leva em conta dois conjuntos de parâmetros. O primeiro consiste em limitar a questão ao “trinômio desigualde-pobreza-desemprego”, mas sem deixar de reparar imediatamente que o primeiro desses problemas – a desigualdade – é de natureza estrutural e deita fundas raízes no processo mesmo de formação da sociedade nacional, tanto em sua expressão espacial, quanto em sua dimensão interpessoal. O segundo conjunto de parâmetros consiste em estabelecer um número limitado de “objetivos-metas”, todos eles expressando o tal “trinômio-síntese”, ou vinculando-se estreitamente a ele. Assim, pode-se não apenas formular uma “imagem-objetivo” de futuro, mas também avaliar as trajetórias quanto à plausividade.

Em suma: como pode ser medido o desenvolvimento?

A maior dificuldade está na natureza necessariamente multidimensional do processo de desenvolvimento.

Capítulo 4

Como pode ser medida a sustentabilidade

“Livro azul” (“Indicadores de desenvolvimento sustentável: marco e metodologias”). Continha um conjunto de 143 indicadores, que foram, quatro anos depois, reduzidos a uma lista mais curta, com apenas 57. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou em 2002 e 2004, os primeiros indicadores brasileiros de desenvolvimento sustentável.

A importância desses dois pioneiros trabalhos do IBGE não deve ser subestimada pelo fato de a maioria de suas estatísticas e indicadores se referirem mais ao tema do desenvolvimento do que ao tema da sustentabilidade. Foi a primeira vez que uma publicação dessa natureza incluiu explicitamente a dimensão ambiental ao lado da social, da econômica e da institucional. Foi possível apresenta 17 indicadores fundamentais, organizados em cinco temas essenciais: “atmosfera”, “terra”, “oceanos, mares e áreas costeiras”, “biodiversidade” e “saneamento”.

Sem um bom termômetro de sustentabilidade, o mais provável é que todo mundo continue a usar apenas índices de desenvolvimento (quando não de crescimento), deixando de lado a dimensão ambiental.

Qualquer observador do desenvolvimento sustentável será necessariamente obrigado a consultar dezenas de estatísticas, sem que seja possível amalgamá-las em um único índice. Muitos argumentos nessa direção podem ser encontrados em Sachs (1991) e Ryten (2000).

Com 68 variáveis referentes a 20 indicadores essenciais, o índice de sustentabilidade ambiental (ESI – 2002), elaborado por pesquisadores de Yale e Columbia, pôde ser calculado para 142 países. Esse índice considera cinco dimensões: sistemas ambientais, estresses, vulnerabilidade humana, capacidade social e institucional e responsabilidade global. O primeiro envolve quatro sistemas ambientais: ar, água, solo e ecossistema. O segundo considera estresse algum tipo muito crítico de poluição, ou qualquer nível exorbitante de exploração de recurso natural. No terceiro, a situação nutricional e as doenças relacionadas ao ambiente são entendidas como vulnerabilidades humanas. A quarta dimensão se refere à existência de capacidade socioinstitucional para lidar com os problemas e desafios ambientais. E na quinta entram os esforços e esquemas de cooperação internacional representativos da responsabilidade global.

A opção dos criadores do ESI foi pelo método de análise estatística de clusters, que permite identificar os grupos de países com perfis semelhantes. E assim surgiram 5 tipos ou grupo, que são bem numerosos no extremo: 47 de alta vulnerabilidade ambiental e 53 de moderada vulnerabilidade e média capacidade socioinstitucional de responder aos problemas ambientais. Entre esses dois extremos, surgiram 3 pequenos grupos que se diferenciam essencialmente pela ocorrência de estresses ou pela baixa capacidade socioinstitucional de respota.

Apesar de terem tido sucesso em estabelecer esses cinco grupos de pa´sies em função de seu grau de sustentabilidade ambiental, os autores do ESI – 2000 advertem que ainda faltam dados estatísticos razoáveis sobre uma dúzia de fatores críticos.

Diante do ESI – 2000, a dimensão socioambiental do índice DNA – Brasil chega a aparecer irrisório. Apenas três indicadores fazem parte dessa dimensão: a) instalações adequadas de esgotamento sanitário; b) destino adequado do lixo urbano; e c) tratamento do esgoto sanitário. Eles até poderiam se representativos do componente “saneamento”, que certamente faz parte da dimensão ambiental, mas não dizem nada sobre atmosfera, terra, biodiversidade, e oceanos, mares e áreas costeiras, os outros quatro componentes para os quais o IBGE (2002, 2004) já disponibilizou diversos indicadores.

Muita água ainda vai rolar por baixo das pontes antes que apareça um índice de sustentabilidade ambiental que possa produzir algum consenso internacional parecido com o que acabou sendo conquistado pelo IDH, malgrado suas evidentes limitações.

Além de fazerem, JHa & Bhanu Murthy, fazerem uma crítica bem fundamentada do ESI – 2002, esses dois professores da Austrália e da Índia, sugerem um outro índice, mais especificamente de degradação ambiental. Segundo esses Environmental Degradation Index (EDI), os EUA estão na 83ª. posição, e não na 45ª., como indica o ESI – 2002. E pior: nessa visão, o Brasil está na 103ª., em vez de ocupar o 20º. lugar.

Conclusão

Utopia para o século XXI

Há um novo requisito que exige ajustes em ultrapassadas concepções do desenvolvimento: a sustentabilidade ambiental do crescimento e da melhoria de vida.

A noção de desenvolvimento sustentável, de tanta importância nos últimos anos, procura vincular estreitamente a temática do crescimento econômico com a do meio ambiente. Para compreender tal vinculação, são necessários alguns conhecimentos fundamentais que permitem relacionar pelo menos três âmbitos: a) o dos comportamentos humanos, econômicos e sociais, que são objeto da teoria econômica e das demais ciências sociais; b) o da evolução da natureza, que é objeto das ciências biológicas, físicas e químicas; c) o da configuração social do território, que é objeto da Geografia Humana, das ciências regionais e da organização do espaço.

Nas limitações inerentes ao enfoque convencional da economia, que reside um dos problemas centrais para a compreensão do desenvolvimento sustentável. Pior, depois que entrou em moda, o adjetivo “sustentável” substituiu na linguagem do dia-a-dia algumas noções muito próximas, como “firme” ou “durável”. Essa banalização faz com que ele acabe sendo muito usado para qualificar um crescimento econômico que não seria passageiro, instável ou oscilante, ou mesmo para se referir à consistência dos mais variados tipos de fenômenos.

Na verdade, a expressão desenvolvimento sustentável foi a que acabou se legitimando para negar a incompatibilidade entre o crescimento econômico contínuo e a conservação do meio ambienta. Ou ainda, para afirmar a possibilidade de uma cpnciliação desses dois objetivos, isto é, de crescer sem destruir. Essa legitimidade foi conquistada em oposição à ideia de “ecodesenvolvimento”, preferida por algum tempo pelos principais articuladores do processo internacional que levou à Conferência do Rio, em 1992.

Blá-blá-blá.

Agenda 21 Brasileira (CPDS, 2002), em tom muito modesto, afirma ter consagrado “o conceito de sustentabilidade ampliada e progressiva”. Ampliada porque preconiza a ideia da sustentabilidade permeando todas (sic) as (sete) dimensões da vida: a economia, a social, a territorial, a científica e tecnológica, a política e a cultural. Já sustentabilidade progressiva significa que não se deve aguçar os conflitos a ponto de torná-los inegociáveis, e sim fragmenta-los em fatias menos complexas, tornando-os administráveis no tempo e no espaço.

A origem da expressão desenvolvimento sustentável nada tem a ver com essa geléia geral sobre sete sustentabilidades que seriam negociáveis graças à boa vontade de atores que evitariam aguçar conflitos. Ao contrário, ele surgiu da obrigatoriedade bem mais precisa de não se aceitar como uma fatalidade a ideia a ideia de que a relação objetiva entre o desenvolvimento e a conservação de sua própria base natural pudesse ser de caráter antagônico, e não apenas contraditório. De não aceitar, em outras palavras, um dilema de caráter obviamente malthusiano. Ou seja, referia-se especificamente ao que precisa ser agora chamado de sustentabilidade ambiental do processo de desenvolvimento, e não às ditas sustentabilidades de sete dimensões enfileiradas por esse verdadeiro blá-blá-blá de “sustentabilidade ampliada e progressiva”.

A origem da expressão “desenvolvimento sustentável” foi polêmica sobre a possibilidade da expansão da economia poder ser conciliada com a preservação do meio ambiente, mas que estava inteiramente impregnada por um temor apocalíptico da “explosão demográfica”, mesclada ao perigo de precipitação nuclear provocada por testes.

Nevoeiro

Na verdade, tudo o que é ambíguo e vago no uso da expressão desenvolvimento sustentável pode ser entendido como opção deliberada de uma estratégia de institucionalização da problemática ambiental no âmbito das organizações internacionais e dos governos nacionais.

“Como conseqüência, a discussão ambiental sofre uma refração em que, de um lado, se consagra a separação entre negociações em torno de acordos ambientais globais e aquelas referentes à implantação de projetos de âmbito nacional”.

Apesar de todo esse nevoeiro, o generalizado emprego da expressão “desenvolvimento sustentável” constitui sinal bastante auspicioso. Indica, entre outras coisas, a extensão da tomada de consciência de boa parte das elites sobre a problemática dos limites naturais. Começa a penetrar a ideia de que não se deve perseguir o desenvolvimento tout court, mas que ele deve ser qualificado: precisa ser ecologicamente sustentável.

Este livro expôs evidências em favor desta última perspectiva. Procurou mostrar que a necessidade de se colocar o qualificativo “sustentável” reflete, em última instância, o crescente esgotamento de um dos principais valores dos tempos modernos, e não uma mera insuficiência da noção de desenvolvimento.

Industrialismo

As duas visões ilustram bem o quanto a noção de desenvolvimento está ligada ao fenômeno industrial. Até hoje, não existiu diferença entre industrialismo e desenvolvimento.

Pode-se dizer, inclusive, que o liberalismo e o socialismo foram as duas faces ideológicas dessa mesma moeda.

No chamado Norte, a crise da utopia industrialista já é profunda, mesmo que nos países do Sul ela certamente ainda possa ter muito futuro. E é crucial conhecer as razões de seu desabamento nos países do chamado núcleo orgânico.

Reino da necessidade

“O lixo pode ser reciclado, a água poluída tratada e recuperada, bem como certos solos, mas é difícil evitar agressões à Terra a menos que abandonemos o progresso como meta desejada por todos”. (Goldemberg, 1989:9). A velha utopia industrialista não é mais sustentável.

A dificuldade de conceituar o desenvolvimento sustentável faz com que pululem as definições, o que acaba dificultando a ação sustentável.

Relatório Brundtland, enfatizou que a humanidade será capaz de tornar o desenvolvimento sustentável, garantindo as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de gerações futuras também o fazerem.

Área cinzenta

A valorização econômica dos elementos do meio ambiente tem sido tentada como se fosse o único caminho possível para que se alcance um planejamento de ações governamentais compatíveis com a aspiração a um desenvolvimento sustentável. No entanto é altamente discutível que esta seja a via mais relevante, pois alguns impasses já não estão claros há muito tempo. O primeiro vem do elevado grau de incerteza a respeito das relações de causa e efeito que podem estar associadas a certos ecossistemas. Qual é o resultados efetivo de um desmatamento, no tocante ao fluxo hidrográfico de uma determinada bacia? Sabe-se que ele existe, mas não se sabe qual é a amplitude da alteração provocada pela mudança no uso da terra.

O conhecimento científico não permite dizer qual é o ponto a partir do qual o ecossistema perderá sua resiliência e estará, de fato, comprometido. E, sem esse tipo de informação, não haverá consistência em qualquer estimativa do custo de conservação de área de manguezal.

Capitalismo

Sobre a resposta a essa crise ecológica, Hobsbawm (1995:447), primeiro, que deve ser mais global que local, embora claramente se ganhe mais tempo se for possível cobrar da maior fonte de poluição global – isto é, dos 4% da população do mundo que habitam os EUA – um preço realista pelo petróleo que consomem. Segundo, que o objetivo da política ecológica seja ao mesmo tempo radial e realista. Soluções de mercado – isto é, a inclusão dos custos de aspectos externos ambientais no preço que os consumidores pagam por seus bens e serviços – não são, para eles, nenhuma das duas coisas. Como mostra o exemplo dos EUA, mesmo uma modesta tentativa de elevar um imposto de energia pode causar insuperáveis dificuldades políticas. O registro dos preços do petróleo desde 1973 prova que, numa sociedade de livre mercado, o efeito da multiplicação dos custos de energia de doze a quinze vezes em seis anos não foi diminuição do uso de energia, mas torná-lo mais eficiente, estimulando ao mesmo tempo um maciço investimento em novas e ambientalmente duvidosas fontes do insubstituível combustível fóssil. Estas, por sua vez, tornaram a baixar o preço e estimular mais desperdícios.

O crescimento zero nas condições existentes plasmaria as atuais desigualdades entre os países do mundo, uma situação mais tolerável para o habitante médio da Suíça do que para o habitante médio da índia. Não por acaso, diz Hobsbawm, o principal apoio para as políticas ecológicas vem dos países ricos e das confortáveis classes rica e média em todos os países (com exceção dos homens de negócios que esperam ganhar dinheiro com atividades poluentes). Os pobres, multiplicando-se e subempregados, querem mais crescimento, não menos.

Uma coisa, porém Hobsbawm (1995: 348) considera inegável. Tal equilíbrio seria incompatível com uma economia mundial baseada na busca ilimitada do lucro por empresas econômicas dedicadas, por definição, a esse objetivo, e competindo umas com as outras num mercado livre global. Ou seja, segundo ele, do ponto de vista ambiental, o futuro da humanidade com certeza não será capitalista.

Então, o que é desenvolvimento sustentável.

Em meio a tantas linhas especulativas, o que se destacar é uma forte visão convergente de que as sociedades industriais estão entrando em uma nova fase de suas evolução. Ao mesmo tempo, as diversas versões sobre o “desenvolvimento sustentável” parece estar muito longe de delinear, de fato, o surgimento dessa nova utopia de entrada no terceiro milênio.

A Revolução Industrial consistiu em um conjunto de mudanças tecnológicas com profundo impacto no processo produtivo em nível econômico e social. Iniciada na Grã-Bretanha em meados do século XVIII, expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. Ao longo do processo (que de acordo com alguns autores se registra até aos nossos dias), a era agrícola foi superada, a máquina foi suplantando o trabalho humano, uma nova relação entre capital e trabalho se impôs, novas relações entre nações se estabeleceram e surgiu o fenômeno da cultura de massa, entre outros eventos. Essa transformação foi possível devido a uma combinação de fatores, como o liberalismo econômico, a acumulação de capital e uma série de invenções, tais como o motor a vapor. O capitalismo tornou-se o sistema econômico vigente.

Antes da Revolução Industrial, a atividade produtiva era artesanal e manual (daí o termo manufatura), no máximo com o emprego de algumas máquinas simples. Dependendo da escala, grupos de artesãos podiam se organizar e dividir algumas etapas do processo, mas muitas vezes um mesmo artesão cuidava de todo o processo, desde a obtenção da matéria-prima até à comercialização do produto final. Esses trabalhos eram realizados em oficinas nas casas dos próprios artesãos e os profissionais da época dominavam muitas (se não todas) as etapas do processo produtivo.

Com a Revolução Industrial os trabalhadores perderam o controle do processo produtivo, uma vez que passaram a trabalhar para um patrão (na qualidade de empregados ou operários), perdendo a posse da matéria-prima, do produto final e do lucro. Esses trabalhadores passaram a controlar máquinas que pertenciam aos donos dos meios de produção os quais passaram a auferir os lucros. O trabalho realizado com as máquinas ficou conhecido por maquinofatura.

Esse momento de passagem marca o ponto culminante de uma evolução tecnológica, econômica e social que vinha se processando na Europa desde a Baixa Idade Média, com ênfase nos países onde a Reforma Protestante tinha conseguido destronar a influência da Igreja Católica: Inglaterra, Escócia, Países Baixos, Suécia. Nos países fiéis ao catolicismo, a Revolução Industrial eclodiu, em geral, mais tarde, e num esforço declarado de copiar aquilo que se fazia nos países mais avançados tecnologicamente: os países protestantes.

De acordo com a teoria de Karl Marx, a Revolução Industrial, iniciada na Grã-Bretanha, integrou o conjunto das chamadas Revoluções Burguesas do século XVIII, responsáveis pela crise do Antigo Regime, na passagem do capitalismo comercial para o industrial. Os outros dois movimentos que a acompanham são a Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa que, sob influência dos princípios iluministas, assinalam a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Para Marx, o capitalismo seria um produto da Revolução Industrial e não sua causa.

Origem do capitalismo: transição e consolidação

Trabalho manual / intelectual / qualificado /não qualificado

Trabalho manual / intelectual / qualificado /não qualificado

A ciência não é um mero refinamento ou uma prolongação do conhecimento comum, no0 sentido em que, por exemplo, o microscópio amplia o campo da nossa visão. A ciência é um conhecimento de natureza especial: trata sobretudo, ainda que não exclusivamente, de acontecimentos não – observáveis e insuspeitos pelo leigo: exemplos de tais acontecimentos são a evolução das estrelas e da duplicação dos cromossomas; a ciência imagina e arrisca conjecturas que ultrapassam o conhecimento comum, tais como as leis da mecânica quântica e dos reflexos condicionados, e submete estas hipóteses à contrastação experimental com a ajuda de técnicas especiais, como a espactroscopia ou o controle do suco gástrico, técnicas que, por sua vez, requeres teorias especiais.

Conseqüentemente, o conhecimento comum não pode ser juiz autorizado do conhecimento científico, e o propósito de valorizar as ideias e os métodos científicos a partir do conhecimento comum apenas é absurdo: a ciência elabora seus próprios critérios de validade e, em muitos casos, encontra – se muito longe do conhecimento comum. Imaginemos a esposa de um físico recusando uma nova teoria de seu marido sobre as partículas elementares porque esta teoria não é intuitiva para ou biólogo que se prendesse à hipótese da natureza hereditária dos caracteres adquiridos porque esta hipótese coincide com a experiência comum no que diz respeito à evolução cultural.Parece clara a conclusão que os filósofos devem inferir de tudo isto: não tentar reduzir o conhecimento científico a conhecimento comum, mas aprender um pouco de ciências antes de filosofar sobre elas.

A descontinuidade radical entre conhecimento comum e conhecimento científico em numerosos aspectos, sobretudo no que diz respeito ao método, não deve ocultar – nos à sua continuidade em outros aspectos, ao menos se fazemos coincidir o conhecimento comum com o que se chama “bom senso”. De fato, tanto o bom – senso quanto à ciência desejam ser racionais e objetivos: são críticos e visam ser coerentes (racionalidade) e tentam adaptar – se aos fatos em vez de permitirem – se especulações sem controle (objetividade).

Mas o ideal de racionalidade, isto é, a sistematização coerente de enunciados fundados e contrastáveis, é conseguido por meio de teorias e as teorias são o núcleo do conhecimento científico: o conhecimento comum, por seu lado, é uma acumulação de informações fortemente vinculadas entre si. O ideal de objetividade, isto é, a construção de imagens da realidade que sejam verdadeiras e impessoais, não pode ser atingido se não ultrapassarmos os estreitos limites da vida cotidiana e da experiência provada, abandonando o ponto de vista antropocêntrico, formulando a hipótese da existência de objetos físicos além de nossas limitadas e exóticas impressões e contrastando tais conjecturas por meio da experiência inter – subjetiva, planejada e interpretada com a ajuda de teorias. O conhecimento comum não pode conseguir mais do que uma reduzida objetividade visto estar demasiadamente vinculado na percepção e na ação; apenas o conhecimento científico inventa teorias que, ainda que não se limitem a condensar nossas experiências, podem ser contrastadas com esta para serem verificadas ou falsificadas.

Um aspecto da objetividade comparado pelo bom-senso e a ciência é o naturalismo, ou seja, a negação da identidade não-natural (por exemplo: um pensamento desencarnado) é fonte de conhecimento não-naturais (por exemplo: a intuição metafísica). Porém, o bom-senso, reticente como é diante do não-observável, tem, às vezes um efeito paralizador sobre a imaginação científica. O conhecimento científico de sua parte, lida com entidades não-observáveis e não as afasta desde que possa mantê-las sob controle; a ciência com efeito possui meios muito peculiares – nem estéricos, nem infalíveis – para submeter a tese tais entidades.

Uma conseqüência da vigilância crítica e da recusa dos modos de conhecimento esotérico é o falibilismo, ou seja, o reconhecimento de que nosso conhecimento do mundo é provisório e incerto, fato que não exclui o progresso científico, mas antes, o exige. Os enunciados científicos, do mesmo modo que os enunciados do conhecimento comum, são opiniões, mas opiniões fundadas e contrastáveis em vez de informações arbitrárias e não suscetíveis de contrastação ou prova. Apenas os teoremas da lógica ou da matemática ou enunciados triviais, como “este volume é pesado”, podem ser provados para além de toda dúvida razoável.

Os enunciados referentes à experiência imediata não são essencialmente incorrigíveis, mas raramente são dignos de dúvida: ainda que sejam conjecturas, na prática, nós o manejamos como se fossem certezas. Precisamente por esta razão são cientificamente irrelevantes: se podem ser manejados com segurança pelo conhecimento comum porque recorrer à ciência? É esta a razão pela qual não existe uma ciência da mecanografia ou da conduta de automóveis. Ao contrário, os enunciados que se referem a algo além da experiência imediata são duvidosos e, que se referem a algo além da experiência imediata são duvidosos e, portanto, vale a pena submete-los várias vezes à contrastação e dar-lhes fundamento. Na ciência porém, a dúvida estimula a investigação, a busca de hipóteses que expliquem os fatos de uma modo cada vez mais adequado. Assim se produz um conjunto de opiniões científicas de peso desigual: algumas delas estão melhor fundadas a mais detalhadamente contrastadas do que as outras. Em vista de tudo isto, o cético tem razão quando duvida de uma coisa em particular mas erra quando duvida de tudo na mesma medida.

As opiniões científicas, mais do que as do bom-senso, são racionais e objetivas. Enfim, o que – se é que existe algo – torna o conhecimento científico superior ao conhecimento comum? Não é, certamente, a substância, ou o tema, visto que um mesmo objeto pode ser considerado de modo científico, de modo não científico e até mesmo de modo anti-científico. A hipótese, por exemplo, pode ser estudada de modo não-científico quando se descrevem casos sem a ajuda de teorias, de experimentos; pode ser estudada de modo anti-científico, se é considerada um fato sobrenatural que não implica nenhuma razão dos sentidos nem do sistema nervoso; enfim, pode ser estudada de um modo científico, se o constroem hipóteses e estas hipóteses são controladas e contrastadas no laboratório. Em princípio, pois, não é nem o objeto nem o tema que distingue o conhecimento científico, deverá sê-lo a forma e o objetivo; à especificidade da ciência consistirá no modo como opera para alcançar algum objetivo determinado, isto é, no método científico e na finalidade para a qual este método é aplicado.

in Bunça, Mario, La Investigacion Científica Ed. Ariel, Barcelona,1972,pgs

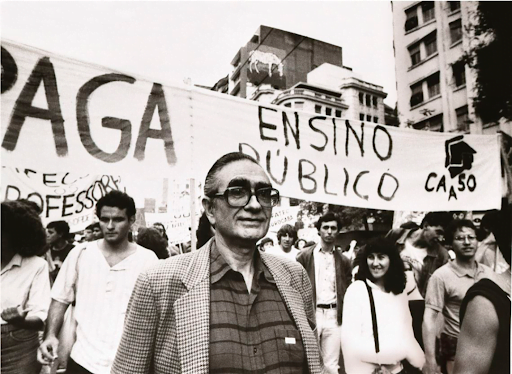

O instaurador da sociologia brasileira

Florestan Fernandes pôs em xeque o mito da democracia racial no país

“Afirmo que iniciei a minha aprendizagem sociológica aos seis anos de idade, quando precisei ganhar a vida como se fosse um adulto e penetrei, pelas vias da experiência concreta, no conhecimento do que é a convivência humana e a sociedade.”

Florestan Fernandes

A infância pobre no Brás, quando dormia em cima de um armário para aproveitar o ar que entrava por uma pequena janela, não foi empecilho para o paulistano Florestan Fernandes, nascido em 1920, tornar-se um professor respeitado e sociólogo de projeção internacional. Ao fundar a sociologia crítica no país, Florestan rompeu com a postura dominante até então, que se limitava a descrever o Brasil.

Defendia a ideia de uma sociologia brasileira que não importasse esquemas teóricos e tornou-se a figura mais representativa da futura escola sociológica paulista. Escreveu mais de 50 livros e centenas de artigos que influenciaram intelectuais como Octavio Ianni, Fernando Henrique Cardoso e Paul Singer.

“Florestan trouxe contribuições de primeira ordem em várias áreas da sociologia”, avalia Gabriel Cohn, sociólogo da Universidade de São Paulo (USP). As teses de mestrado e doutorado de Florestan são referência até hoje no estudo dos Tupinambá. Na década de 50, volta-se para a questão do racismo, num trabalho pioneiro que, segundo Gabriel Cohn, “lançou sérias dúvidas sobre o mito da democracia racial e deu alento para o estudo da democracia de forma mais ampla, um tema muito presente em sua obra.”

Nos anos 70, Florestan adota postura militante e propõe uma sociologia politicamente engajada. No âmbito acadêmico, inaugura a perspectiva de análise marxista no país. Em A revolução burguesa no Brasil, o sociólogo lança as bases para uma teoria política do autoritarismo extensiva à América Latina. “Em uma perspectiva de pioneirismo inacreditável, Florestan denuncia que não temos uma sociedade plenamente democrática por não haver organização autônoma das classes populares”, afirma Brasilio Sallum, sociólogo da USP. Ele aponta mais duas contribuições de Florestan para a sociologia brasileira: aliar o rigor metodológico à pesquisa empírica e introduzir no Brasil os três clássicos da sociologia — Karl Marx, Max Weber e Émile Durkheim.

Florestan defendeu a educação pública e foi eleito deputado federal duas vezes pelo Partido dos Trabalhadores. A educação e o PT são temas de sua obra, bem como a crítica ao governo militar que impôs seu exílio em 1969.

Intelectual ardoroso, Florestan se apegava ciumentamente aos livros em que fazia inúmeras anotações. Apesar de recorrentes internações hospitalares nos últimos anos de vida, o sociólogo não abriu mão do tom professoral que sempre o caracterizara. Escreveu artigos para a imprensa e, a partir de 1989, manteve uma coluna semanal na Folha de S. Paulo.

Florestan Fernandes faleceu aos 75 anos, em 10 de agosto de 1995, vítima de embolia gasosa maciça — presença de bolhas de ar no sangue –, seis dias após submeter-se a um transplante de fígado. Revisava então os originais de seu último livro, A contestação necessária – retratos intelectuais de inconformistas e revolucionários, uma coletânea de biografias de amigos e heróis.

Raquel Aguiar

Ciência Hoje/RJ

julho/2001

Fonte: https://cienciahoje.uol.com.br/controlPanel/materia/view/1628