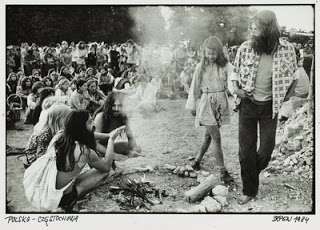

Hippies

Richard T. Schaefer, Sociologia, 6ª edição, McGraw-Hill, São Paulo, 2006, pág. 70.

Retirado de https://cadernosociologia.blogspot.com/2009/01/contracultura-o-exemplo-dos-hippies.html

Hippies

Richard T. Schaefer, Sociologia, 6ª edição, McGraw-Hill, São Paulo, 2006, pág. 70.

Retirado de https://cadernosociologia.blogspot.com/2009/01/contracultura-o-exemplo-dos-hippies.html

A partir deste vídeo é possível discutir questões referentes à Sociedade do Consumo, ao Papel do Estado, a exploração do trabalho humano e a exploração dos recursos naturais. Muito bom!

Para a Antropologia Cultural, manifestação cultural é toda forma de expressão humana, seja através de celebrações e rituais ou através de outros suportes como imagens fotográficas e fílmicas.

Além disso, sabemos que as expressões das culturas humanas também são veiculadas através de outras linguagens, escritas ou verbais. O patrimônio também se constitui como uma linguagem que expressa uma forma de sentir e pensar um acontecimento, um tempo, uma dada forma de ver as coisas do mundo.

A ideia de um patrimônio comum a um grupo social, definidor de sua identidade e enquanto tal merecedor de proteção perfaz-se através de práticas que ampliaram o círculo dos colecionadores e apreciadores de antiguidades e se abriram a novas camadas sociais: exposições, vendas públicas, edição de catálogos das grandes vendas e das coleções particulares. Inicialmente, a categoria do patrimônio que mereceu atenção foi a que se relaciona mais diretamente com a vida de todos, qual seja o patrimônio histórico representado pelas edificações e objetos de arte.

Paulatinamente, ocorreu a passagem da noção de patrimônio histórico para a de patrimônio cultural, de tal modo que uma visão inicial reducionista que enfatizava a noção do patrimônio nos aspectos históricos consagrados por uma historiografia oficial foi-se projetando até uma nova perspectiva mais ampla que incluiu o “cultural”, incorporando ao “histórico” as dimensões testemunhais do cotidiano e os feitos não-tangíveis.

Portanto, a noção moderna de patrimônio cultural não se restringe mais à arquitetura, mesmo sendo indiscutível que a presença de edificações é um ponto alto da realização humana. Deste modo, o significado de patrimônio cultural é muito mais amplo, incluindo diversos produtos do sentir, do pensar e do agir humano. Portanto, patrimônio ganha uma conotação para além de coisas concretas, abrange também modos de fazer, expressões, técnicas, modos de agir e falar. Neste sentido, o conceito de patrimônio cultural da UNESCO se relaciona mais com ao conceito de cultura. Um dos conceitos de cultura remete a modos de agir, pensar a partir da inserção em determinado grupo o qual se caracteriza de forma particular por meio de códigos, costumes e regras morais próprias as quais criam suas próprias hierarquias e especificidades as quais atribuem caráter únicos àqueles indivíduos que pertencem ao grupo.

No âmbito internacional, durante as últimas décadas, delinearam-se uma série de instrumentos jurídicos, convenções, declarações, resoluções e recomendações relativas à proteção do patrimônio cultural, de tal maneira que as convenções e recomendações aprovadas pela UNESCO vêm enriquecer o Direito Internacional da cultura e os direitos internos com a elaboração de leis próprias no sentido dado pela UNESCO. Como “Patrimônio Mundial” a UNESCO define todos os bens que possuam um caráter excepcional. Ao considerarmos o “Patrimônio” um bem herdado do passado, investimo-lo de um significado de “referência”. Em outras palavras, tornamos o “Patrimônio” insubstituível para nossa identidade, portanto cabe a nós a efetiva defesa da preservação e divulgação desse legado cultural.

De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, os bens sócio-ambientais diferem-se em culturais, históricos, artísticos, arqueológicos, etnográficos e paisagísticos. São bens que têm a característica de estarem vinculados à história, memória ou cultura do país. Portanto, tem-se que o patrimônio pode abarcar manifestações culturais intangíveis, como as tradições orais, a música, idiomas e festas, além dos bens artísticos.

Neste sentido, as festas populares expressam as formas identitárias de grupos locais, onde o motivo de encontro, de fé ou simplesmente de celebrar atrai e identifca devotos e indivíduos de mesma identidade. As manifestações populares possuem um caráter ideológico uma vez que comemorar é, antes de mais nada, conservar algo que ficou na memória coletiva (Paiva Moura, 2001) e forma de manifestação cultural.

É importante ressaltar que patrimônio histórico-cultural não é apenas o acervo de obras raras ou da cultura de um passado distante; é a valorização e o conhecimento dos bens culturais que podem contar a história ou a vida de uma sociedade, de um povo, de uma comunidade. Será através do contato com tais bens que conheceremos a memória ou até mesmo a identidade de um povo.

Cabe lembrar ainda que todos os bens naturais, ou culturais, materiais ou imateriais, constituem o patrimônio cultural do Brasil, desde que estes sejam portadores de referência à identidade, à ação e à memória de diferentes elementos étnicoculturais formadores da nação brasileira.

Através do conhecimento do nosso patrimônio cultural, podemos aprender sobre nossa memória e, conseqüentemente, exercer a cidadania.

“A questão é normalmente pensada como uma situação em que A inflige um prejuízo a B, e na qual o que tem que ser decidido é: como devemos coibir A? Mas isso está errado. Estamos lidando com um problema de natureza recíproca. Evitar o prejuízo a B implicaria causar um prejuízo a A. Assim, a verdadeira questão a ser decidida é: A deveria ser autorizado a causar prejuízo a B, ou deveria B ser autorizado a causar um prejuízo a A? O problema é evitar o prejuízo mais grave”.

“Todas as soluções acarretam custos e não há razão alguma para supor simplesmente

que a regulação governamental seja a mais apropriada quando o problema não for

satisfatoriamente resolvido através do mercado ou da firma. Uma visão satisfatória sobre a política mais adequada somente pode ser alcançada através de um paciente estudo de como, na prática, o mercado, as firmas e os governos lidam com o problema dos efeitos prejudiciais”.

“Se os fatores de produção são pensados como direitos, torna-se mais fácil compreender que o direito de fazer algo que gera efeitos prejudiciais (tais como a emissão de fumaça, barulho, odores, etc.) é, também, um fator de produção. Da mesma forma que podemos usar um pedaço de terra de modo a evitar que as pessoas o atravessem, ou estacionem seus carros, ou construam suas casas sobre o mesmo, nós podemos usá-lo de modo a denegá-las uma vista, ou o silêncio, ou um ar não-poluído. O custo de exercer um direito (de usar um fator de produção) é sempre a perda sofrida em outro lugar em conseqüência do exercício desse direito – a incapacidade de cruzar a terra, estacionar o carro, construir uma casa, gozar de uma vista, ter paz e silêncio, respirar ar limpo.

Seria claramente desejável se as únicas ações realizadas fossem aquelas nas quais o ganho gerado valesse mais do que a perda sofrida. Mas, ao se escolher entre arranjos sociais em um contexto no qual decisões individuais são tomadas, temos que ter em mente que uma mudança no sistema existente, a qual levará a uma melhora em algumas decisões, pode muito bem levar a uma piora em outras. Além disso, tem-se que levar em conta os custos envolvidos para operar os vários arranjos sociais (seja

o trabalho de um mercado ou de um departamento de governo), bem como os custos

envolvidos na mudança para um novo sistema” (p.36).Desta forma, para Coase, nas escolhas de arranjos sociais devem ser atentados para a complexidade que envolve as peras e ganhos, transpassando pelos custos e prejuízos monetários às questões referentes à liberdade individual e seus custos à outros indivíduos também livres.

Para o capixaba não tem essa de “mermão”, nem de “ô loco”…

– Nada de “meu rei”, “barbaridade”, “uai”, “sô”, muito menos “vixe”. Capaixaba tem linguajar próprio. Duvida?

Então veja só:

– Em qualquer lugar do Brasil, a bola ESTOURA. Para o capixaba, ela POCA (pronuncia-se “póca”, com ênfase no “ó”, como pó…) – Por sinal, “pocar” é um verbo que só existe na língua capixabesa.

Eu poço

Tu poças

Ele poca…

Capixaba não vai embora. Ele “poca fora”.

Outras:

Capixaba não rouba, ele “cata”.

Para o capixaba, um acidente de carro é uma “chapoletada”.

Capixaba não desembarca do ônibus, ele “salta”.

Capixaba não tem medo de lagartixa, mas sim de “taruíra”.

Capixaba não vai ao centro, ele vai À CIDADE.

Capixaba não chama a polícia, chama “uszomi”.

Capixaba não pega ônibus, pega “buzú”.

Capixaba não sente agonia, ele sente “gastura”.

Capixaba não se estressa, ele fica INJURIADO.

Capixaba não pára no semáforo, pára no SINAL.

Para o capixaba, as coisas não se estragam, elas “dão tilt”.

Capixaba não come pão francês, ele come PÃO DE SAL.

Capixaba inicia as frases com “deixa falar…”

– Para capixaba, não existe tangerina, e sim “mixirica”.

Capixaba não sai à noite. Ele vai “pros rock”, mesmo se “os rock” for techno, axé, pagode…

Capixaba não acha Sem graça, ela acha “palha”.

Capixaba não BEIJA MULHER, “PEGA (ou ‘PANHA)”.

Capixaba não diz COMO VAI, diz “QUALÉ”.

Capixaba não fala NÃO, fala “É RUIM, HEIN!”.

Capixaba não vai DUPLICAR a rodovia, vai “ENLARGUECER.”

Capixaba não fala UM, DOIS, TRÊS E JÁ, fala “UM, DÓ, LÁ, SI, JÁ.”

Se você entender pelo menos 3/4 desse texto, parabéns! Você tem é capixaba.

Por Cristiano Bodart

Wanderley apresenta algumas considerações importantes para a compreensão da ação coletiva. Ao analisar a obra intitulada “A Lógica da Ação Coletiva” de Mancur Olson busca realizar algumas observações importantes referente as ideias deste autor. Wanderley parte de dois conceitos chaves para a questão da Public Choice: Egoísmo e altruísmo. Para este autor, trata-se de dois conceitos que se confundem dependendo do ângulo de análise da ação, ou seja, o que seria egoísmo ou altruísmo? Um movimento em prol da melhoria da cidade seria altruísmo uma vez que o benefício é coletivo? Não seria, nesse mesmo caso, egoísmo, uma vez que o indivíduo estaria pensando em seu bem estar?

Olson aponta o individualismo como chave para a compreensão da ação social. Para ele o bem comum não seria suficiente para induzir a ação do indivíduo (seria necessário “incentivos seletivos”). Nesse sentido, Wanderley aponta que é de fundamental importância considerar outros fatores propulsores da ação coletiva (Olson apenas cedeu um pequeno espaço para eles em nota de rodapé), como a solidariedade. Wanderley aponta que não se deve negar a relevância analítica dos aspectos de qualquer natureza que possam ser vistos como produtores de solidariedade.

Para Wanderley, Olson recusa a enxergar que os grupos sociais podem ser formados efetivamente com objetivos partilhados e aptidão a mobilizar-se pela causa coletiva do grupo. Isso é possível identificar em grupos formados por ideologias de grupo ou por afetos reais. Assim como seria enganoso falar em ação solidária desprezando a existência de ação interessada, igualmente não se pode falar, como fez Olson, em ação interessada desprezando a possibilidade de existência da ação solidária. Nesse caso o jogo de escala de análise acarreta possibilidades de análise com foco na solidariedade ou no interesse individualista.

Nas palavras de Wanderley, “Olson contribui para esclarecer certos aspectos importantes desse problema em determinado tipo de situação, e não há dúvida de que sua análise se ajusta empiricamente a casos de falhas na obtenção de interesses comuns”.

Comentários a partir de:

WANDERLEY, Fábio Reis. Política e racionalidade: problemas de teoria e método de uma sociologia crítica da política. 2ª ed. ver. atual. Belo Horizonte. Ed. UFMG, 2000.

OLSON, Mancur. A Lógica da Ação Coletiva. Trad. Fabio Fernandez. São Paulo. Edusp, 1999. pp. 13-64.

Árvore Genealógica, uma história de família

Árvore Genealógica – Crônica do Luís Fernando Veríssimo – Folha de S. Paulo