Há duas anomias básicas: a individual e a social. Esta seria uma quebra das normas e valores que regem a sociedade. Existe uma anomia individual e uma social. Tal conceito foi criado pelo sociólogo Émile Durkheim para descrever um estado de normalidade social onde há uma falta de regras e normas claras que orientem as ações dos indivíduos. Durkheim acreditava que a anomia era um fenômeno perigoso, pois poderia levar à desorganização social e à desintegração da sociedade.

Por Roniel Sampaio-Silva

Noções iniciais

Segundo Durkheim, a anomia é mais comumente encontrada em sociedades que estão passando por grandes transformações ou mudanças rápidas. Isso pode incluir coisas como a industrialização, a urbanização ou a globalização. Durante esses períodos de mudança, as normas e valores tradicionais podem ser questionados ou abandonados, levando à falta de direção e orientação para os indivíduos.

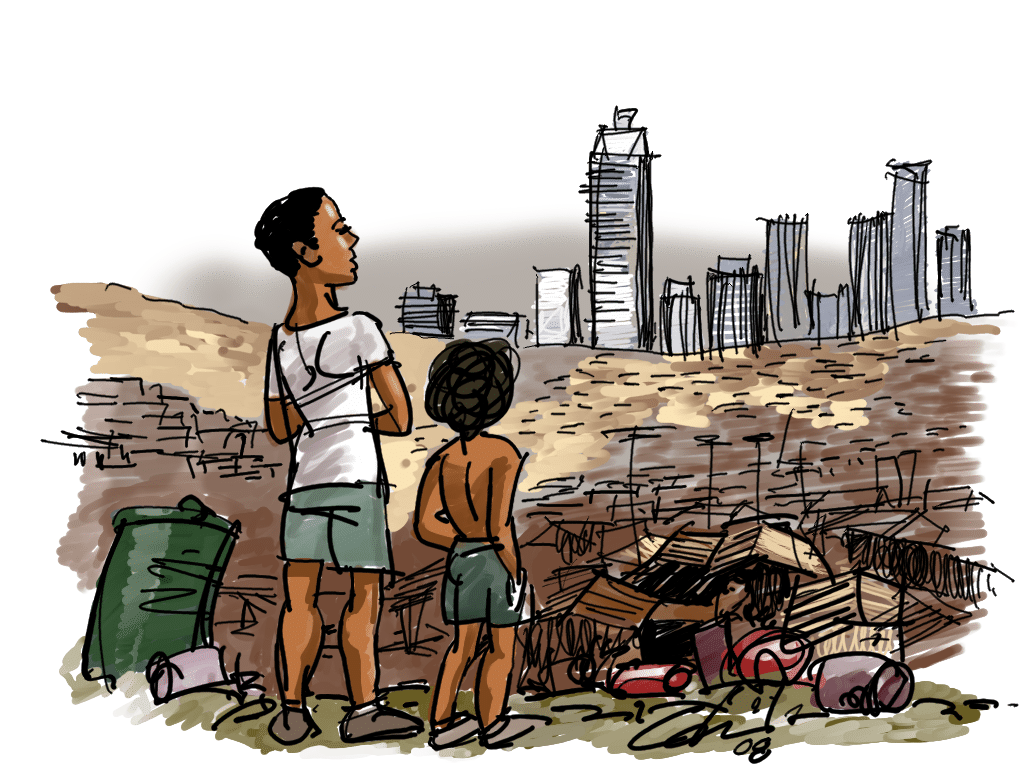

A anomia também pode ser causada por desigualdades sociais ou econômicas extremas. Quando há uma grande disparidade de riqueza ou poder entre os membros de uma sociedade, isso pode levar à sensação de que as regras e normas aplicadas aos indivíduos são injustas ou desproporcionais. Isso pode levar os indivíduos a se sentirem desconectados da sociedade e a buscarem maneiras de satisfazer seus próprios interesses, mesmo que isso signifique violar as regras estabelecidas.

“se a divisão do trabalho não produz a solidariedade é que as relações dos órgãos não sãoregulamentadas, é que elas estão num estado de anomia.”Durkheim (1999, p. 97)

A anomia também pode ser vista como um resultado de uma falta de propósito ou significado na vida dos indivíduos. Quando as pessoas não têm metas claras ou um senso de propósito, podem se sentir desanimadas e sem direção, o que pode levar a comportamentos irresponsáveis ou anti-sociais.

Para Durkheim, a anomia era um fenômeno perigoso, pois poderia levar à desorganização social e à desintegração da sociedade. No entanto, ele também acreditava que a anomia poderia ser superada através da solidariedade social e da criação de normas e valores compartilhados. Através da coesão social e da cooperação entre os membros de uma sociedade, é possível superar a anomia e construir uma sociedade mais forte e coesa.

Para Émile Durkheim, a anomia é um estado de normalidade social em que as regras e normas sócio-culturais que regem a sociedade estão em desacordo ou são incertas. Ele identificou duas formas principais de anomia:

- Anomias individuais: ocorre quando uma pessoa se sente desconectada da sociedade e não tem um papel claro ou significativo nas normas e valores da sociedade. Isso pode levar a sentimentos de desespero e falta de propósito. (CINTRA, 1999)

- Anomias sociais: ocorre quando há uma quebra das normas e valores que regem a sociedade, levando a uma crise social e um sentimento de caos e incerteza. Isso pode ser causado por mudanças rápidas na sociedade, como revoluções ou guerras.

De acordo com Durkheim, a anomia é um fenômeno natural em todas as sociedades, mas pode ser reduzida através da coesão social e do fortalecimento dos laços sociais.

O significado da anomia no pensamento sociológico

O conceito de anomia, desenvolvido pelo sociólogo Émile Durkheim, representa um dos pilares fundamentais para a compreensão das patologias sociais modernas. Sua relevância extrapola os limites da teoria e da academia, manifestando-se de forma concreta em contextos históricos marcados por colapsos da ordem social e pelo fracasso das instituições em regular as relações entre os indivíduos e a coletividade. Um dos episódios mais emblemáticos da aplicação empírica deste conceito foi a seca de 1932 no Ceará, em que a ruptura da coesão social, provocada pela escassez de recursos e pela negligência estatal, expressou de forma radical os efeitos da anomia sobre uma população submetida à invisibilidade e à dominação simbólica e material.

Na teoria durkheimiana, a anomia é compreendida como uma situação de desregulação social, uma espécie de “vácuo normativo” em que os indivíduos perdem a referência quanto ao que esperar da sociedade, e a própria sociedade se vê incapaz de estabelecer regras claras para o comportamento coletivo (Durkheim, 2000). Essa ausência de regulação não apenas fragiliza os vínculos entre os membros do corpo social, como também desorganiza a moral coletiva, afetando diretamente a estabilidade das instituições.

É a partir desta chave interpretativa que se torna possível analisar, de forma crítica e aprofundada, o fenômeno dos campos de concentração instalados no Ceará durante a seca de 1932. Conforme demonstrado por Rios (2014), tais espaços não foram concebidos como locais de amparo humanitário, mas como dispositivos de contenção social, legitimados por discursos higienistas e por uma racionalidade utilitária que enxergava nos flagelados tanto uma ameaça à ordem urbana quanto uma fonte de mão de obra barata para o Estado.

Ao deslocar a análise da seca de uma perspectiva naturalista para uma abordagem sociológica, é possível perceber que o fenômeno climático foi apenas o estopim de uma cadeia de processos históricos e estruturais que revelaram o despreparo — ou o desinteresse — do Estado em garantir a permanência da população sertaneja em suas regiões de origem. A resposta institucional à crise não foi baseada em políticas públicas de longo prazo, mas na criação de centros de exclusão social onde a morte, o trabalho forçado e a desumanização se tornaram práticas normatizadas.

Sob o olhar de Durkheim (1987), essa situação reflete a falência da solidariedade social, que deveria assegurar a coesão dos indivíduos em torno de valores comuns. Ao invés disso, instaurou-se uma lógica de separação e hierarquização entre o “homem da capital” e o “homem do sertão”, fundando uma barreira moral e espacial que naturalizou a exclusão. A normalidade era que os pobres permanecessem pobres e distantes; sua mobilidade geográfica, motivada pela sobrevivência, foi interpretada como subversão à ordem.

Michel Foucault (1987), ao tratar da microfísica do poder e da racionalidade disciplinar, fornece uma importante contribuição para compreender como esses campos funcionaram como instrumentos de produção de corpos dóceis e subordinados. Os discursos sanitários e médicos operaram como justificativas legítimas para o isolamento e controle dos sertanejos. O corpo faminto, doente e miserável foi capturado por uma máquina de dominação que o classificou, registrou e modelou para o trabalho, retirando-lhe sua agência e identidade.

A violência simbólica imposta por esse sistema foi tão cruel quanto a física. Ao serem transportados em trens de carga e acomodados em barracões improvisados, os flagelados foram reduzidos à condição de “população excedente”, descartável, cuja existência só se justificava enquanto força de trabalho. Os campos de concentração se tornaram, na prática, “currais humanos”, como denunciavam os próprios reclusos, expressão que evidencia a consciência crítica de quem ali estava confinado.

O conceito de anomia, neste contexto, assume sua máxima potência interpretativa. O Estado, ao invés de combater a anomia, contribuiu para sua expansão, pois abandonou sua função reguladora e passou a agir como instância repressiva. Não se tratava apenas de ausência de normas, mas da produção ativa de normas que excluíam e precarizavam. Como lembra Durkheim (2000), a moral coletiva deve funcionar como instância mediadora entre os desejos individuais e os limites impostos pela vida em sociedade. Quando essa mediação falha, o resultado é o sofrimento social, o aumento do suicídio, da violência e da desesperança.

A anomia, portanto, não é apenas um conceito teórico, mas uma lente poderosa para interpretar realidades marcadas pela desigualdade e pela negação do outro. Ela emerge sempre que a estrutura social se torna incapaz de garantir o pertencimento dos sujeitos, seja por omissão, seja por ação direta do poder público. E quando esse processo se institucionaliza, como ocorreu em 1932, temos não apenas uma crise de governança, mas uma patologia do próprio corpo social.

Referência:

CINTRA, António Octávio. Sociologia e problemas do desenvolvimento socio-político: uma visão dos progressos recentes. Análise Social, p. 90-103, 1967.

DURKHEIM, E. As regras do método sociológico. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

Eu kauã não gostei. Achei uma explicação muito vaga, falta muito mais informações, sobre regras de Individuos e etc, pois se eu não sei dessas regras eu me torno um criminoso. Por exemplo: caso eu ande pelado na rua. Isto seria um ato criminoso? Me responda, pois minha professora esta falando na sala sobre isso, agora ela esta falando sobre uns 3 tipos de suicídios, sobre oque é esses suicídio? Eu não sei, agora ela esta devolvendo as perguntas, fazendo perguntas pra mim, não gosto.

Sobre crimi organizado, eles tão melhor que a nossa própria nação Brasil, como pode um país ser mais desorganizado do que um simples crime organizado, pra mim.

Maria Clara falando agora:

Oi gente ,boa tarde nasci em santa cruz RN,no dia 25 de maio de 2008 .O nome da minha mãe è Ana Maria e meu pai eu não sei ,só sei o nome do meu paidrasto é Rodrigo.

Essa é minha amiga, triste sua vida em sociedade, porém ela é forte é persistente, triste a vida de uma estudante no brasil.

Bom, tá ligado aquele cara que morreu em frente ao STF, então po, ele foi um suicídio altruísta.

A aula acabou aqui, tchau